谁知我正法眼藏向这瞎驴边灭却

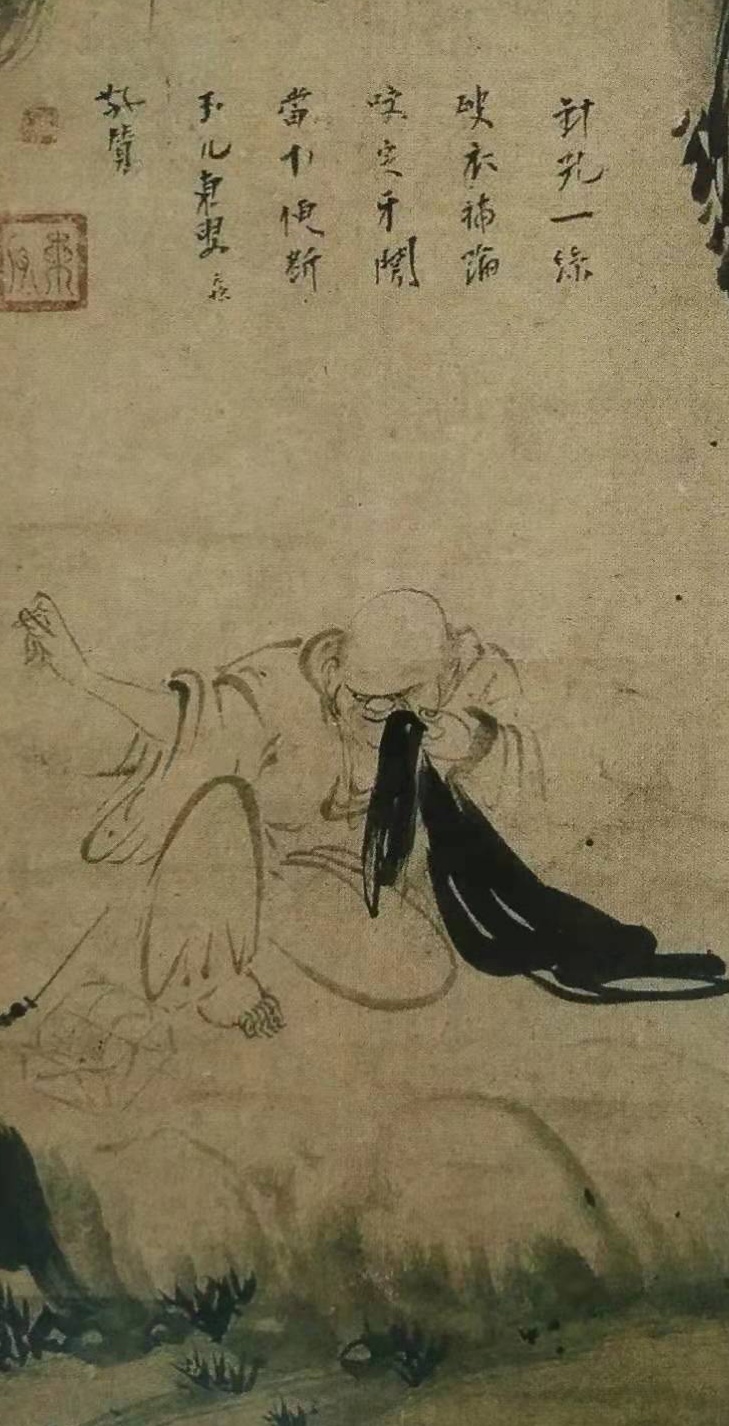

临济临迁化时,据坐云:吾灭后不得灭却吾正法眼藏。三圣出云:怎敢灭却和尚正法眼藏!临济云:以后有人问你,向他道什么?三圣便喝。临济云:谁知吾正法眼藏,向这瞎驴边灭却!言讫端然示寂。

罔明弹指

世尊因文殊至诸佛集处,值诸佛各还本处,唯有一女人,近于佛坐而入三昧。文殊乃白佛云:云何此人得近佛,而我不得?佛告文殊:汝但觉此女,令从三昧起,汝自问之。文殊绕女人三匝,鸣指一下,乃托至梵天,尽其神力,而不能出。世尊曰:假使百千文殊,亦出此女人定不得。下方过四十二恒河沙国土,有罔明菩萨,能出此女人定。须臾罔明大士从地涌出,作礼世尊。世尊敕罔明出,罔明却至女子前,鸣指一下,女子于是从定而出。天衣义怀云:文殊托上梵天,罔明轻轻弹指。女子黄面瞿昙,看它一倒一起。大慧杲云:出得出不得,是定非正定。罔明与文殊,丧却穷性命。

过在寻他舌头路

过在寻他舌头路洞山临终示颂曰:学者恒沙无一悟,过在寻他舌头路。欲得忘形泯踪迹,努力殷勤空里步。乃命剃发、澡身、披衣,声钟辞众,俨然坐化。时大众号恸,移晷不止。洞山忽开目谓众曰:出家人心不附物,是真修行。劳生惜死,哀悲何益?复令主事办愚痴斋,众犹慕恋不已。延七日,食具方备,洞山亦随众斋毕。乃曰:僧家无事,大率临行之际,勿须喧动。遂归丈室,端坐长往。

心铭

心性不生,何须知见。本无一法,谁论熏炼。往返无端,追寻不见。一切莫作,明寂自现。前际如空,知处迷宗。分明照境,随照冥蒙。一心有滞,诸法不通。去来自尔,胡假推穷。生无生相,生照一同。欲得心净,无心用功。纵横无照,最为微妙。知法无知,无知知要。将心守静,犹未离病。生死忘怀,即是本性。至理无诠,非解非缠。灵通应物,常在目前。目前无物,无物宛然。不劳智鉴,体自虚玄。念起念灭,前后无别。后念不生,前念自绝。三世无物,无心无佛。众生无心,依无心出。分别凡圣,烦恼转盛。计较乖常,求真背正。双泯对治,湛然明净。不须功巧,守婴儿行。惺惺了知,见网转弥。寂寂无见,暗室不移。惺惺无妄,寂寂明亮。万象真常,森罗一相。去来坐立,一切莫执。决定无方,谁为出入。无合无散,不迟不疾。明寂自然,不可言及。心无异心,不断贪淫。性空自离,任运浮沉。非清非浊,非浅非深。本来非古,见在非今。见在无住,见在本心。本来不存,本来即今。菩提本有,无须用守。烦恼本无,无须用除。灵知自照,万法归如。无归无受,绝观忘守。四德不生,三身本有。六根对境,分别非识。一心无妄,万缘调直。心性本齐,同居不携。无生顺物,随处幽栖。觉由不觉,即觉无觉。得失两边,谁论好恶。一切有为,本无造作。知心不心,无病无药。迷时舍事,悟罢非异。本无可取,今何用弃。谓有魔兴,言空象备。莫灭凡情,唯教息意。意无心灭,心无行绝。不用证空,自然明彻。灭尽生死,冥心入理。开目见相,心随境起。心外无境,境外无心。将心灭境,彼此由侵。心寂境如,不遣不拘。境随心灭,心随境无。两处不生,寂静虚明。菩提影现,心水常清。德性如愚,不立亲疏。宠辱不变,不择所居。诸缘顿息,一切不忆。永日如夜,永夜如日。外似顽嚚,内心虚真。对境不动,有力大人。无人无见,无见常现。通达一切,未尝不遍。思维转昏,汩乱精魂。将心止动,转止转奔。万法无所,只有一门。不入不出,非静非喧。声闻缘觉,智不能论。实无一物,妙智独存。本际虚冲,非心所穷。正觉无觉,真空不空。三世诸佛,皆乘此宗。此宗毫末,沙界含容。一切莫顾,安心无处。无处安心,虚明自露。寂静不生,放旷纵横。所作无滞,去住皆平。慧日寂寂,定光明明。照无相苑,朗涅槃城。诸缘忘毕,诠神定质。不起法座,安眠虚室。乐道恬然,优游真实。无为无得,依无自出。四等六度,同一乘路。心若不生,法无差互。知生无生,现前常住。智者方知,非言诠悟。

信心铭

至道无难,唯嫌拣择。但莫憎爱,洞然明白。毫厘有差,天地悬隔。欲得现前,莫存顺逆。违顺相争,是为心病。不识玄旨,徒劳念静。圆同太虚,无欠无余。良由取舍,所以不如。莫逐有缘,勿住空忍。一种平怀,泯然自尽。止动归止,止更弥动。唯滞两边,宁知一种?一种不通,两处失功。遣有没有,从空背空。多言多虑,转不相应。绝言绝虑,无处不通。归根得旨,随照失宗。须臾返照,胜却前空。前空转变,皆由妄见。不用求真,唯须息见。二见不住,慎莫追寻。才有是非,纷然失心。二由一有,一亦莫守。一心不生,万法无咎。无咎无法,不生不心。能随境灭,境逐能沉。境由能境,能由境能。欲知两段,元是一空。一空同两,齐含万象。不见精粗,宁有偏党。大道体宽,无易无难。小见狐疑,转急转迟。执之失度,必入邪路。放之自然,体无去住。任性合道,逍遥绝恼。系念乖真,昏沉不好。不好劳神,何用疏亲。欲取一乘,勿恶六尘。六尘不恶,还同正觉。智者无为,愚人自缚。法无异法,妄自爱着。将心用心,岂非大错?迷生寂乱,悟无好恶。一切二边,良由斟酌。梦幻空花,何劳把捉。得失是非,一时放却。眼若不睡,诸梦自除。心若不异,万法一如。一如体玄,兀尔忘缘。万法齐观,归复自然。泯其所以,不可方比。止动无动,动止无止。两既不成,一何有尔。究竟穷极,不存轨则。契心平等,所作俱息。狐疑尽净,正信调直。一切不留,无可记忆。虚明自照,不劳心力。非思量处,识情难测。真如法界,无他无自。要急相应,唯言不二。不二皆同,无不包容。十方智者,皆入此宗。宗非促延,一念万年。无在不在,十方目前。极小同大,忘绝境界。极大同小,不见边表。有即是无,无即是有。若不如是,必不须守。一即一切,一切即一。但能如是,何虑不毕。信心不二,不二信心。言语道断,非去来今。

祖师开示大休息

大休息 涅槃经:尽诸动念,思想心息。如是法相,名大涅槃。达摩:若拟修无作法,先须见性,然后息缘虑。又曰:若从凡入圣,即须息业养神,随分过日。又曰:欲真会道,莫执一切法,息业养神,余习亦尽,自然明白,不假用功。三祖:契心平等,所作俱息。狐疑净尽,正信调直。又曰:诸缘顿息,一切不忆。又曰:莫灭凡情,唯教息意。六祖:劳他世尊从三昧起,种种苦口,劝令寝息,莫向外求,与佛无二。黄檗:使佛觅佛,将心捉心,穷劫尽形,终不能得。不知息念忘虑,佛自现前。又曰:学道人只怕一念有,即与道隔矣。又曰:我此宗门,不论此事,但知息心即休,更不用思前虑后。 又曰:沙门果者,息虑而成,不从学得。 百丈:汝先歇诸缘,休息万事。善与不善,世出世间一切诸法,并皆放却。莫记莫忆,莫缘莫念,放舍身心,令其自在。 汾州无业:大丈夫儿,如今直下便休歇去,顿息万缘,越生死流,迥出常格,灵光独照,物累不拘,巍巍堂堂,三界独步。 芙蓉道楷:夫出家者为厌尘劳,求脱生死。休心息念,断绝攀缘,故名出家。临济:但能息念,更莫外求。

宝志公和尚法语

宝志禅师,金陵东阳民朱氏之妇,上巳日,闻儿啼鹰窠中,梯树得之,举以为子。七岁依锺山大沙门僧俭出家,专修禅观。宋太始二年,发而徒跣,着锦袍往来皖山涧水之下,以剪尺拂子拄杖头,负之而行。 梁武帝诏问:弟子烦惑未除,何以治之?答曰:十二。帝问其旨如何,答曰:在书字时节刻漏中。帝益不晓。帝又问:弟子何时得以静心修习?师曰:安乐禁。幻寄曰:志公安乐禁及十二,其旨与达磨之不识、德山棒、临济喝,皆自灵山拈花一脉相承。如涂毒鼓,如太阿剑,闻之者丧,婴之者断,不可以心思意解者,而或者谓十二乃十二因缘,治惑药也。其在书字时节刻漏中,乃书之在十二时中也,安乐禁,禁者止也,至安乐时乃止耳,此所以为修习也。是以赵州庭柏,为三界唯心。沩山拂子,为附物显理者,同道座主奴也,何足以语此。或者语出传灯录,梁武未识达磨,举朝亦不识志公。 师问一梵僧:承闻尊者唤我作屠儿,曾见我杀生么。曰:见。师曰:有见见?无见见?不有不无见?若有见见,是凡夫见;无见见,是声闻见;不有不无见,是外道见,未审尊者如何见?梵僧曰:你有此等见耶?师垂语曰:终日拈香择火,不知身是道场。又曰:京都邺都浩浩,还是菩提大道。又曰:如我身空诸法空,千品万类悉皆同。天监十三年冬将卒,忽告众僧,令移寺金刚神像,出置于外,乃密谓人曰:菩萨将去。未及旬日,无疾而终。举体香软,临亡燃一烛以付后阁舍人吴庆,庆以事闻。帝叹曰:大师不复留矣。烛者其以后事嘱我乎?因厚礼葬于锺山独龙阜。仍令开善精舍,敕陆倕制铭于冢内,王筠立碑于寺门,处处传遗像焉。幻寄曰:可惜一枝烛,分付不着人,却作后事会。咦,若作佛法会,便好与梁武一坑埋却。因述颂云:达磨只履,携归葱岭;志公一烛,梁宫摇影。青阳已谢行人远,落花满堦月华冷,银河西横玉漏残,梦破辘轳鸣露井。 宝志公和尚大乘赞十首 (一)大道常在目前,虽在目前难睹。若欲悟道真体,莫除声色言语。言语即是大道,不假断除烦恼。烦恼本来空寂,妄情递相缠绕。一切如影如响,不知何恶何好。有心取相为实,定知见性不了。若欲作业求佛,佛是生死大兆。生死业常随身,黑暗狱中未晓。悟理本来无异,觉后谁晚谁早。法界量同太虚,众生智心自小。但能不起吾我,涅槃法食常饱。 (二)妄身临镜照影,影与妄身不殊。但欲去影留形,不知身本同虚。身本与影不异,不得一有一无。若欲存一舍一,永与真理相疏。更若爱圣憎凡,生死海里沉浮。烦恼因心有故,无心烦恼何居。不劳分别取相,自然得道须臾。梦时梦中造作,觉时觉境都无。翻思觉时与梦,颠倒二见不殊。改迷取觉求利,何异贩卖商徒。动静两亡常寂,自然契合真如。若言众生异佛,迢迢与佛常疏。佛与众生不二,自然究竟无余。 (三)法性本来常寂,荡荡无有边畔。安心取舍之间,被他二境回换。敛容入定坐禅,摄境安心觉观。机关木人修道,何时得达彼岸。诸法本空无着,境似浮云会散。忽悟本性元空,恰似热病得汗。无智人前莫说,打尔色身星散。 (四)报尔众生直道,非有即是非无。非有非无不二,何须对有论虚。有无妄心立号,一破一个不居。两名由尔情作,无情即本真如。若欲存情觅佛,将网山上罗鱼。徒费功夫无益,几许枉用工夫。不解即心即佛,真似骑驴觅驴。一切不憎不爱,这个烦恼须除。除之则须除身,除身无佛无因。无佛无因可得,自然无法无人。 (五)大道不由行得,说行权为凡愚。得理返观于行,始知枉用工夫。未悟圆通大理,要须言行相扶。不得执他知解,回光返本全无。有谁解会此说,教君向己推求。自见昔时罪过,除却五欲疮疣。解脱逍遥自在,随方贱卖风流。谁是发心买者,亦得似我无忧。 (六)内见外见总恶,佛道魔道俱错。被此二大波旬,便见厌苦求乐。生死悟本体空,佛魔何处安着。只由妄情分别,前身后身孤薄。轮回六道不停,结业不能除却。所以流浪生死,皆由横生经略。身本虚无不实,返本是谁斟酌。有无我自能为,不劳妄心卜度。众生身同太虚,烦恼何处安着。但无一切希求,烦恼自然消落。 (七)可笑众生蠢蠢,各执一般异见。但欲傍鏊求饼,不解返本观面。面是正邪之本,由人造作百变。所须任意纵横,不假偏耽爱恋。无着即是解脱,有求又遭罗罥。慈心一切平等,真即菩提自现。若怀彼我二心,对面不见佛面。 (八)世间几许痴人,将道复欲求道。广寻诸义纷纭,自救己身不了。专寻他文乱说,自称至理妙好。徒劳一生虚过,永劫沉沦生老。浊爱缠心不舍,清净智心自恼。真如法界丛林,返生荆棘荒草。但执黄叶为金,不悟弃金求宝。所以失念狂走,强力装持相好。口内诵经诵论,心里寻常枯槁。一朝觉本心空,具足真如不少。 (九)声闻心心断惑,能断之心是贼。贼贼递相除遣,何时了本语默。口内诵经千卷,体上问经不识。不解佛法圆通,徒劳寻行数墨。头陀阿练苦行,希望后身功德。希望即是隔圣,大道何由可得。譬如梦里度河,船师度过河北。忽觉床上安眠,失却度船轨则。船师及彼度人,两个本不相识。众生迷倒羁绊,往来三界疲极。觉悟生死如梦,一切求心自息。 (十)悟解即是菩提,了本无有阶梯。堪叹凡夫伛偻,八十不能跋蹄。徒劳一生虚过,不觉日月迁移。向上看他师口,恰似失奶孩儿。道俗峥嵘集聚,终日听他死语。不观己身无常,心行贪如狼虎。堪嗟二乘狭劣,要须摧伏六府。不食酒肉五辛,邪眼看他饮咀。更有邪行猖狂,修气不食盐醋。若悟上乘至真,不假分别男女。 十四科颂十四首 菩提烦恼不二众生不解修道,便欲断除烦恼。烦恼本来空寂,将道更欲觅道。一念之心即是,何须别处寻讨。大道只在目前,愚倒迷人不了。佛性天真自然,亦无因缘修造。不识三毒虚假,妄执浮沉生老。昔时迷日为晚,今日始觉非早。 持犯不二丈夫运用无碍,不为戒律所制。持犯本自无生,愚人被他禁系。智者造作皆空,声闻触途为滞。大士肉眼圆通,二乘天眼有翳。空中妄执有无,不达色心无碍。菩萨与俗同居,清净曾无染世。愚人贪着涅槃,智者生死实际。法性空无言说,缘起略无人会。百岁无智小儿,小儿有智百岁。 佛与众生不二众生与佛无殊,大智不异于愚。何须向外求宝,身田自有明珠。正道邪道不二,了知凡圣同途。迷悟本无差别,涅槃生死一如。究竟攀缘空寂,惟求意想空虚。无有一法可得,翛然自入无余。 事理不二心王自在翛然,法性本无十缠。一切无非佛事,何须摄念坐禅。妄想本来空寂,不用断除攀缘。智者无心可得,自然无诤无喧。不识无为大道,何时得证幽玄。佛与众生一种,众生即是世尊。凡夫妄生分别,无中执有迷奔。了达贪瞋空寂,何处不是真门。 静乱不二声闻厌喧求静,犹如弃面求饼。饼即从来是面,造作随人百变。烦恼即是菩提,无心即是无境。生死即是涅槃,贪瞋如焰如影。智者无心求佛,愚人执邪执正。徒劳空过一生,不见如来妙顶。了达淫欲性空,镬汤炉炭自冷。 善恶不二我自身心快乐,翛然无善无恶。法身自在无方,触目无非正觉。六尘本来空寂,凡夫妄生执着。涅槃生死本平,四海阿谁厚薄。无为大道自然,不用将心画度。菩萨散诞灵通,所作常含妙觉。声闻执法坐禅,如蚕吐丝自缚。法性本来圆明,病愈何须执药。了知诸法平等,翛然清虚快乐。 色空不二法性本无青黄,众生谩造文章。吾我说他止观,自意扰扰颠狂。不识圆通妙理,何时得会真常。自疾不能治疗,却教他人药方。外看将为是善,心内犹若豺狼。愚人畏其地狱,智者不异天堂。对境心常不起,举足皆是道场。佛与众生不二,众生自作分张。若欲除却三毒,迢迢不离灾殃。智者知心是佛,愚人乐往西方。 生死不二世间诸法如幻,生死犹若雷电。法身自在圆通,出入山河无间。颠倒妄想本空,般若无迷无乱。三毒本自解脱,何须摄念禅观。只为愚人不了,从他戒律决断。不识寂灭真如,何时得登彼岸。智者无恶可断,运用随心合散。法性本来空寂,不为生死所绊。若欲断除烦恼,此是无明痴汉。烦恼即是菩提,何用别求禅观。实际无佛无魔,心体无形无段。 断除不二丈夫运用堂堂,逍遥自在无妨。一切不能为害,坚固犹若金刚。不着二边中道,翛然非断非常。五欲贪瞋是佛,地狱不异天堂。愚人妄生分别,流浪生死猖狂。智者达色无碍,声闻无不恓惶。法性本无瑕翳,众生妄执青黄。如来引接迷愚,或说地狱天堂。弥勒身中自有,何须别处思量。弃却真如佛像,此人即是颠狂。声闻心中不了,惟只趁逐言章。言章本非真道,转加斗争刚强。心里蚖蛇蝮蝎,螫着便即遭伤。不解文中取义,何时得会真常。死入无间地狱,神识枉受灾殃。 真俗不二法师说法极好,心中不离烦恼。口谈文字化他,转更增他生老。真妄本来不二,凡夫弃妄觅道。四众云集听讲,高座论义浩浩。南坐北坐相争,四众为嫌为好。虽然口谈甘露,心里寻常枯燥。自己元无一钱,日夜数他珍宝。恰似无智愚人,弃却真金担草。心中三毒不舍,未审何时得道。 解缚不二律师持律自缚,自缚亦能缚他。外作威仪恬静,心内恰似洪波。不驾生死船筏,如何渡得爱河。不解真宗正理,邪见言辞繁多。有二比丘犯律,便却往问优波。优波依律说罪,转增比丘网罗。方丈室中居士,维摩便即来诃。优波默然无对,净名说法无过。而彼戒性如空,不在内外娑婆。劝除生灭不肯,忽悟还同释迦。 境照不二禅师体离无明,烦恼从何处生。地狱天堂一相,涅槃生死空名。亦无贪瞋可断,亦无佛道可成。众生与佛平等,自然圣智惺惺。不为六尘所染,句句独契无生。正觉一念玄解,三世坦然皆平。非法非律自制,翛然真入圆成。绝此四句百非,如空无作无依。 运用不二我今滔滔自在,不羡公王卿宰。四时犹若金刚,苦乐心常不改。法宝踰于须弥,智慧广于江海。不为八风所牵,亦无精进懈怠。任性浮沉若颠,散诞纵横自在。遮莫刀剑临头,我自安然不釆。 迷悟不二迷时以空为色,悟即以色为空。迷悟本无差别,色空究竟还同。愚人唤南作北,智者达无西东。欲觅如来妙理,常在一念之中。阳焰本非其水,渴鹿狂趁匆匆。自身虚假不实,将空更欲觅空。世人迷倒至甚,如犬吠雷叿叿。十二时颂平旦寅。狂机内有道人身。穷苦已经无量劫,不信常擎如意珍。若捉物,入迷津,但有纤毫即是尘。不住旧时无相貌,外求知识也非真。日出卯。用处不须生善巧。纵使神光照有无,起意便遭魔事娆。若施功,终不了,日夜被他人我拗。不用安排只么从,何曾心地生烦恼。食时辰。无明本是释迦身。坐卧不知元是道,只么忙忙受苦辛。认声色,觅疏亲,只是他家染污人。若拟将心求佛道,问取虚空始出尘。禺中巳。未了之人教不至。假使通达祖师言,莫向心头安了义。只守玄,没文字,认着依前还不是。暂时自肯不追寻,旷劫不遭魔境使。日南午。四大身中无价宝。阳焰空华不肯抛,作意修行转辛苦。不曾迷,莫求悟,任你朝阳几回暮。有相身中无相身,无明路上无生路。日昳未。心地何曾安了义。他家文字没亲疎,不用将心求的意。任纵横,绝忌讳,长在人间不在世。运用不离声色中,历劫何曾暂抛弃。晡时申。学道先须不厌贫。有相本来权积聚,无形何用要求真。作净洁,却劳神,方认愚痴作近邻。言下不求无处所,暂时唤作出家人。日入酉。虚幻声音不长久。禅悦珍馐尚不餐,谁能更饮无明酒。勿可抛,勿可守,荡荡逍遥不曾有。纵你多闻达古今,也是痴狂外边走。黄昏戍。狂子施功投暗室。假使心通无量时,历劫何曾异今日。拟商量,却啾唧,转使心头黑如漆。昼夜舒光照有无,痴人唤作波罗蜜。人定亥。勇猛精进成懈怠。不起纤毫修学心,无相光中常自在。超释迦,越祖代,心有微尘还质碍。放荡长如痴兀人,他家自有通人爱。半夜子。心住无生即生死。生死何曾属有无,用时便用无文字。祖师言,外边事,识取起时还不是。作意搜求实没踪,生死魔来任相试。

查看全文

六祖法宝坛经

行由第一 时,大师至宝林,韶州韦刺史与官僚入山请师,出于城中大梵寺讲堂,为众开缘说法。师升座次,刺史官僚三十余人,儒宗学士三十余人,僧尼道俗一千余人,同时作礼,愿闻法要。 大师告众曰:善知识,菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛。善知识,且听慧能行由得法事意: 慧能严父,本贯范阳,左降流于岭南,作新州百姓。此身不幸,父又早亡,老母孤遗,移来南海,艰辛贫乏,于市卖柴。 时,有一客买柴,使令送至客店。客收去,慧能得钱,却出门外,见一客诵经。慧能一闻经语,心即开悟,遂问:客诵何经?客曰:金刚经。复问:从何所来,持此经典?客云:我从蕲州黄梅县东禅寺来。其寺是五祖忍大师在彼主化,门人一千有余。我到彼中礼拜,听受此经。大师常劝僧俗,但持金刚经,即自见性,直了成佛。慧能闻说,宿昔有缘,乃蒙一客取银十两与慧能,令充老母衣粮,教便往黄梅参礼五祖。慧能安置母毕,即便辞违。不经三十余日,便至黄梅,礼拜五祖。祖问曰:汝何方人?欲求何物?慧能对曰:弟子是岭南新州百姓,远来礼师,惟求作佛,不求余物。祖言:汝是岭南人,又是獦獠,若为堪作佛?慧能曰:人虽有南北,佛性本无南北。獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?五祖更欲与语,且见徒众总在左右,乃令随众作务。慧能曰:慧能启和尚,弟子自心,常生智慧,不离自性,即是福田。未审和尚教作何务?祖云:这獦獠根性大利!汝更勿言,著槽厂去。慧能退至后院,有一行者,差慧能破柴踏碓,经八月余。 祖一日忽见慧能曰:吾思汝之见可用,恐有恶人害汝,遂不与汝言。汝知之否?慧能曰:弟子亦知师意,不敢行至堂前,令人不觉。 祖一日唤诸门人总来:吾向汝说,世人生死事大,汝等终日只求福田,不求出离生死苦海。自性若迷,福何可救?汝等各去,自看智慧,取自本心般若之性,各作一偈,来呈吾看。若悟大意,付汝衣法,为第六代祖。火急速去,不得迟滞!思量即不中用!见性之人,言下须见。若如此者,轮刀上阵,亦得见之。 众得处分,退而递相谓曰:我等众人,不须澄心用意作偈,将呈和尚,有何所益?神秀上座现为教授师,必是他得。我辈谩作偈颂,枉用心力。诸人闻语,总皆息心,咸言:我等已后依止秀师,何烦作偈? 神秀思惟:诸人不呈偈者,为我与他为教授师。我须作偈,将呈和尚。若不呈偈,和尚如何知我心中见解深浅?我呈偈意,求法即善,觅祖即恶,却同凡心夺其圣位奚别?若不呈偈,终不得法。大难!大难! 五祖堂前,有步廊三间,拟请供奉卢珍,画楞伽经变相及五祖血脉图,流传供养。神秀作偈成已,数度欲呈。行至堂前,心中恍惚,遍身汗流,拟呈不得。前后经四日,一十三度呈偈不得。秀乃思惟:不如向廊下书著,从他和尚看见,忽若道好,即出礼拜,云是秀作;若道不堪,枉向山中数年受人礼拜,更修何道?是夜三更,不使人知,自执灯,书偈于南廊壁间,呈心所见。偈曰: 身是菩提树 心如明镜台 时时勤拂拭 勿使惹尘埃 秀书偈了,便却归房,人总不知。秀复思惟:五祖明日见偈欢喜,即我与法有缘;若言不堪,自是我迷,宿业障重,不合得法。圣意难测!房中思想,坐卧不安,直至五更。 祖已知神秀入门未得,不见自性。天明,祖唤卢供奉来,向南廊壁间绘画图相,忽见其偈,报言:供奉却不用画,劳尔远来。经云:凡所有相,皆是虚妄。但留此偈,与人诵持。依此偈修,免堕恶道;依此偈修,有大利益。令门人炷香礼敬:尽诵此偈,即得见性。门人诵偈,皆叹:善哉! 祖三更唤秀入堂,问曰:偈是汝作否?秀言:实是秀作,不敢妄求祖位。望和尚慈悲,看弟子有少智慧否?祖曰:汝作此偈,未见本性。只到门外,未入门内。如此见解,觅无上菩提,了不可得。无上菩提,须得言下识自本心,见自本性,不生不灭。于一切时中,念念自见,万法无滞,一真一切真,万境自如如。如如之心,即是真实。若如是见,即是无上菩提之自性也。汝且去,一两日思惟,更作一偈,将来吾看。汝偈若入得门,付汝衣法。神秀作礼而出。又经数日,作偈不成,心中恍惚,神思不安,犹如梦中,行坐不乐。 复两日,有一童子于碓坊过,唱诵其偈。慧能一闻,便知此偈未见本性。虽未蒙教授,早识大意,遂问童子曰:诵者何偈?童子曰:尔这獦獠不知?大师言:世人生死事大,欲得传付衣法,令门人作偈来看。若悟大意,即付衣法为第六祖。神秀上座,于南廊壁上书无相偈,大师令人皆诵:依此偈修,免堕恶道;依此偈修,有大利益。慧能曰:上人,我此踏碓八个余月,未曾行到堂前。望上人引至偈前礼拜。 童子引至偈前礼拜。慧能曰:慧能不识字,请上人为读。时有江州别驾,姓张名日用,便高声读。慧能闻已,遂言:亦有一偈,望别驾为书。别驾言:汝亦作偈?其事希有!慧能向别驾言:欲学无上菩提,不得轻于初学。下下人有上上智,上上人有没意智。若轻人,即有无量无边罪。别驾言:汝但诵偈,吾为汝书。汝若得法,先须度吾。勿忘此言!慧能偈曰: 菩提本无树 明镜亦非台 本来无一物 何处惹尘埃 书此偈已,徒众总惊,无不嗟讶,各相谓言:奇哉!不得以貌取人。何得多时,使他肉身菩萨!祖见众人惊怪,恐人损害,遂将鞋擦了偈,曰:亦未见性。众以为然。 次日,祖潜至碓坊,见能腰石舂米,语曰:求道之人,为法忘躯,当如是乎!乃问曰:米熟也未?慧能曰:米熟久矣!犹欠筛在。祖以杖击碓三下而去。慧能即会祖意,三鼓入室。祖以袈裟遮围,不令人见,为说金刚经。至应无所住而生其心,慧能言下大悟,一切万法不离自性。遂启祖言:何期自性本自清净!何期自性本不生灭!何期自性本自具足!何期自性本无动摇!何期自性能生万法!祖知悟本性,谓慧能曰:不识本心,学法无益。若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。 三更受法,人尽不知,便传顿教及衣钵,云:汝为第六代祖,善自护念,广度有情,流布将来,无令断绝。听吾偈曰: 有情来下种 因地果还生 无情既无种 无性亦无生 祖复曰:昔达摩大师,初来此土,人未之信,故传此衣以为信体,代代相承。法则以心传心,皆令自悟自解。自古佛佛惟传本体,师师密付本心。衣为争端,止汝勿传!若传此衣,命如悬丝。汝须速去,恐人害汝。慧能启曰:向甚处去?祖云:逢怀则止,遇会则藏。慧能三更领得衣钵,云:能本是南中人,素不知此山路,如何出得江口?五祖言:汝不须忧,吾自送汝。 祖相送直至九江驿。祖令上船,五祖把橹自摇。慧能言:请和尚坐,弟子合摇橹。祖云:合是吾渡汝。慧能云:迷时师度,悟了自度;度名虽一,用处不同。慧能生在边方,语音不正,蒙师传法,今已得悟,只合自性自度。祖云:如是,如是。以后佛法,由汝大行!汝去三年,吾方逝世。汝今好去,努力向南。不宜速说,佛法难起。 慧能辞违祖已,发足南行,两月中间,至大庾岭。遂后数百人来,欲夺衣钵。一僧俗姓陈,名慧明,先是四品将军,性行粗慥,极意参寻,为众人先,趁及慧能。 慧能掷下衣钵于石上,云:此衣表信,可力争耶?能隐草莽中。慧明至,提掇不动,乃唤云:行者!行者!我为法来,不为衣来。慧能遂出,坐盘石上。慧明作礼云:望行者为我说法。慧能云:汝既为法而来,可屏息诸缘,勿生一念,吾为汝说。明良久。慧能云:不思善,不思恶,正与么时,阿哪个是明上座本来面目?慧明言下大悟,复问云:上来密语密意外,还更有密意否?慧能云:与汝说者,即非密也。汝若返照,密在汝边。明曰:慧明虽在黄梅,实未省自己面目。今蒙指示,如人饮水,冷暖自知。今行者即慧明师也。慧能曰:汝若如是,吾与汝同师黄梅,善自护持。明又问:慧明今后向甚处去?慧能曰:逢袁则止,遇蒙则居。明礼辞。 慧能后至曹溪,又被恶人寻逐。乃于四会,避难猎人队中。凡经一十五载,时与猎人随宜说法。猎人常令守网,每见生命,尽放之。每至饭时,以菜寄煮肉锅。或问,则对曰:但吃肉边菜。 一日思惟:时当弘法,不可终遁。遂出至广州法性寺,值印宗法师讲涅槃经。时有风吹幡动,一僧曰:风动。一僧曰:幡动。议论不已。慧能进曰:不是风动,不是幡动,仁者心动。一众骇然。印宗延至上席,征诘奥义。见慧能言简理当,不由文字。宗云:行者定非常人。久闻黄梅衣法南来,莫是行者否?慧能曰:不敢!宗于是作礼,告请传来衣钵,出示大众。 宗复问曰:黄梅付嘱,如何指授?慧能曰:指授即无,惟论见性,不论禅定解脱。宗曰:何不论禅定解脱?能曰:为是二法,不是佛法。佛法是不二之法。宗又问:如何是佛法不二之法?慧能曰:法师讲涅槃经,明佛性是佛法不二之法。如高贵德王菩萨白佛言:犯四重禁,作五逆罪,及一阐提等,当断善根佛性否?佛言:善根有二:一者常,二者无常,佛性非常非无常,是故不断,名为不二;一者善,二者不善,佛性非善非不善,是名不二。蕴之与界,凡夫见二,智者了达其性无二,无二之性即是佛性。印宗闻说,欢喜合掌,言:某甲讲经,犹如瓦砾;仁者论义,犹如真金。于是为慧能剃发,愿事为师。慧能遂于菩提树下,开东山法门。 慧能于东山得法,辛苦受尽,命似悬丝。今日得与使君、官僚、僧尼、道俗同此一会,莫非累劫之缘!亦是过去生中供养诸佛,同种善根,方始得闻如上顿教得法之因。教是先圣所传,不是慧能自智。愿闻先圣教者,各令净心,闻了各自除疑,如先代圣人无别。 一众闻法,欢喜作礼而退。 般若第二 次日,韦使君请益。师升座,告大众曰:总净心念摩诃般若波罗蜜多! 复云:善知识,菩提般若之智,世人本自有之。只缘心迷,不能自悟,须假大善知识,示导见性。当知愚人、智人,佛性本无差别,只缘迷悟不同,所以有愚、有智。吾今为说摩诃般若波罗蜜法,使汝等各得智慧。志心谛听!吾为汝说。 善知识,世人终日口念般若,不识自性般若,犹如说食不饱。口但说空,万劫不得见性,终无有益。善知识,摩诃般若波罗蜜是梵语,此言大智慧到彼岸。此须心行,不在口念。口念心不行,如幻、如化、如露、如电;口念心行,则心口相应。本性是佛,离性无别佛。 何名摩诃?摩诃是大。心量广大,犹如虚空,无有边畔,亦无方圆大小,亦非青黄赤白,亦无上下长短,亦无瞋无喜,无是无非,无善无恶,无有头尾。诸佛刹土,尽同虚空。世人妙性本空,无有一法可得。自性真空,亦复如是。 善知识,莫闻吾说空,便即著空。第一莫著空,若空心静坐,即著无记空。善知识,世界虚空,能含万物色像:日月星宿、山河大地、泉源溪涧、草木丛林、恶人善人、恶法善法、天堂地狱、一切大海、须弥诸山,总在空中。世人性空,亦复如是。 善知识,自性能含万法是大,万法在诸人性中。若见一切人恶之与善,尽皆不取不舍,亦不染著,心如虚空,名之为大,故曰摩诃。 善知识,迷人口说,智者心行。又有迷人,空心静坐,百无所思,自称为大。此一辈人,不可与语,为邪见故。 善知识,心量广大,遍周法界,用即了了分明,应用便知一切。一切即一,一即一切,去来自由,心体无滞,即是般若。 善知识,一切般若智,皆从自性而生,不从外入。莫错用意!名为真性自用。一真一切真!心量大事,不行小道。口莫终日说空,心中不修此行。恰似凡人自称国王,终不可得,非吾弟子。 善知识,何名般若?般若者,唐言智慧也。一切处所,一切时中,念念不愚,常行智慧,即是般若行。一念愚,即般若绝;一念智,即般若生。世人愚迷,不见般若。口说般若,心中常愚。常自言:我修般若,念念说空,不识真空。般若无形相,智慧心即是。若作如是解,即名般若智。 何名波罗蜜?此是西国语,唐言到彼岸,解义离生灭,著境生灭起,如水有波浪,即名为此岸;离境无生灭,如水常通流,即名为彼岸,故号波罗蜜。 善知识,迷人口念,当念之时,有妄有非。念念若行,是名真性。悟此法者,是般若法;修此行者,是般若行。不修即凡;一念修行,自身等佛。 善知识,凡夫即佛,烦恼即菩提。前念迷即凡夫,后念悟即佛。前念著境即烦恼,后念离境即菩提。 善知识,摩诃般若波罗蜜,最尊最上最第一,无住无往亦无来,三世诸佛从中出。当用大智慧,打破五蕴烦恼尘劳。如此修行,定成佛道,变三毒为戒、定慧。 善知识,我此法门,从一般若生八万四千智慧。何以故?为世人有八万四千尘劳。若无尘劳,智慧常现,不离自性。悟此法者,即是无念、无忆、无著,不起诳妄,用自真如性,以智慧观照,于一切法不取不舍,即是见性成佛道。 善知识,若欲入甚深法界及般若三昧者,须修般若行,持诵金刚般若经,即得见性。当知此经功德无量无边,经中分明赞叹,莫能具说。此法门是最上乘,为大智人说,为上根人说。小根小智人闻,心生不信。何以故?譬如大龙下雨于阎浮提,城邑聚落,悉皆漂流,如漂枣叶。若雨大海,不增不减。若大乘人,若最上乘人,闻说金刚经,心开悟解,故知本性自有般若之智。自用智慧常观照故,不假文字。譬如雨水,不从天有,元是龙能兴致,令一切众生、一切草木、有情无情,悉皆蒙润,百川众流却入大海,合为一体。众生本性般若之智,亦复如是。善知识,小根之人,闻此顿教,犹如草木根性小者,若被大雨,悉皆自倒,不能增长。小根之人,亦复如是,元有般若之智,与大智人更无差别,因何闻法不自开悟?缘邪见障重,烦恼根深。犹如大云覆盖于日,不得风吹,日光不现。般若之智亦无大小,为一切众生自心迷悟不同,迷心外见,修行觅佛,未悟自性,即是小根;若开悟顿教,不执外修,但于自心常起正见,烦恼尘劳常不能染,即是见性。善知识,内外不住,去来自由,能除执心,通达无碍,能修此行,与般若经本无差别。 善知识,一切修多罗及诸文字,大小二乘、十二部经,皆因人置。因智慧性,方能建立。若无世人,一切万法本自不有,故知万法本自人兴,一切经书因人说有。缘其人中有愚有智,愚为小人,智为大人。愚者问于智人,智者与愚人说法。愚人忽然悟解心开,即与智人无别。 善知识,不悟,即佛是众生;一念悟时,众生是佛。故知万法尽在自心,何不从自心中顿见真如本性?菩萨戒经云:我本元自性清净。若识自心见性,皆成佛道。净名经云:即时豁然,还得本心。 善知识,我于忍和尚处,一闻言下便悟,顿见真如本性。是以将此教法流行,令学道者顿悟菩提,各自观心,自见本性。若自不悟,须觅大善知识,解最上乘法者,直示正路。是善知识有大因缘,所谓化导,令得见性。一切善法,因善知识能发起故。三世诸佛、十二部经,在人性中本自具有。不能自悟,须求善知识指示方见。若自悟者,不假外求。若一向执谓须他善知识方得解脱者,无有是处。何以故?自心内有知识自悟。若起邪迷,妄念颠倒,外善知识虽有教授,救不可得。若起正真般若观照,一刹那间,妄念俱灭。若识自性,一悟即至佛地。 善知识,智慧观照,内外明彻,识自本心。若识本心,即本解脱。若得解脱,即是般若三昧,即是无念。何名无念?若见一切法,心不染著,是为无念。用即遍一切处,亦不著一切处。但净本心,使六识出六门,于六尘中无染无杂,来去自由,通用无滞,即是般若三昧、自在解脱,名无念行。若百物不思,当令念绝,即是法缚,即名边见。 善知识,悟无念法者,万法尽通;悟无念法者,见诸佛境界;悟无念法者,至佛地位。 善知识,后代得吾法者,将此顿教法门,于同见同行发愿受持,如事佛故。终身而不退者,定入圣位。然须传授从上以来默传分付,不得匿其正法。若不同见同行,在别法中,不得传付。损彼前人,究竟无益。恐愚人不解,谤此法门,百劫千生,断佛种性。 善知识,吾有一无相颂,各须诵取。在家出家,但依此修。若不自修,惟记吾言,亦无有益。听吾颂曰: 说通及心通 如日处虚空 唯传见性法 出世破邪宗 法即无顿渐 迷悟有迟疾 只此见性门 愚人不可悉 说即虽万般 合理还归一 烦恼暗宅中 常须生慧日 邪来烦恼至 正来烦恼除 邪正俱不用 清净至无余 菩提本自性 起心即是妄 净心在妄中 但正无三障 世人若修道 一切尽不妨 常自见己过 与道即相当 色类自有道 各不相妨恼 离道别觅道 终身不见道 波波度一生 到头还自懊 欲得见真道 行正即是道 自若无道心 暗行不见道 若真修道人 不见世间过 若见他人非 自非却是左 他非我不非 我非自有过 但自却非心 打除烦恼破 憎爱不关心 长伸两脚卧 欲拟化他人 自须有方便 勿令彼有疑 即是自性现 佛法在世间 不离世间觉 离世觅菩提 恰如求兔角 正见名出世 邪见是世间 邪正尽打却 菩提性宛然 此颂是顿教 亦名大法船 迷闻经累劫 悟则刹那间 师复曰:今于大梵寺说此顿教,普愿法界众生,言下见性成佛。 时,韦使君与官僚道俗,闻师所说,无不省悟。一时作礼,皆叹:善哉!何期岭南有佛出世! 疑问第三 一日,韦刺史为师设大会斋。斋讫,刺史请师升座,同官僚士庶肃容再拜,问曰:弟子闻和尚说法,实不可思议。今有少疑,愿大慈悲,特为解说。 师曰:有疑即问,吾当为说。 韦公曰:和尚所说,可不是达摩大师宗旨乎? 师曰:是。 公曰:弟子闻达摩初化梁武帝,帝问云:朕一生造寺度僧,布施设斋,有何功德?达摩言:实无功德。弟子未达此理,愿和尚为说。 师曰:实无功德,勿疑先圣之言!武帝心邪,不知正法。造寺度僧、布施设斋,名为求福,不可将福便为功德。功德在法身中,不在修福。 师又曰:见性是功,平等是德。念念无滞,常见本性真实妙用,名为功德。内心谦下是功,外行于礼是德;自性建立万法是功,心体离念是德;不离自性是功,应用无染是德。若觅功德法身,但依此作,是真功德。若修功德之人,心即不轻,常行普敬。心常轻人,吾我不断,即自无功;自性虚妄不实,即自无德。为吾我自大,常轻一切故。 善知识,念念无间是功,心行平直是德;自修性是功,自修身是德。 善知识,功德须自性内见,不是布施供养之所求也。是以福德与功德别。武帝不识真理,非我祖师有过。 刺史又问曰:弟子常见僧俗念阿弥陀佛,愿生西方。请和尚说,得生彼否?愿为破疑。 师言:使君善听,慧能与说。世尊在舍卫城中,说西方引化经文,分明去此不远。若论相说,里数有十万八千,即身中十恶八邪,便是说远。说远,为其下根;说近,为其上智。人有两种,法无两般;迷悟有殊,见有迟疾。迷人念佛求生于彼,悟人自净其心。所以佛言:随其心净,即佛土净。使君,东方人,但心净即无罪;虽西方人,心不净亦有愆。东方人造罪,念佛求生西方;西方人造罪,念佛求生何国?凡愚不了自性,不识身中净土,愿东愿西;悟人在处一般。所以佛言:随所住处恒安乐。使君,心地但无不善,西方去此不遥;若怀不善之心,念佛往生难到。 今劝善知识,先除十恶即行十万,后除八邪乃过八千。念念见性,常行平直,到如弹指,便睹弥陀。使君,但行十善,何须更愿往生?不断十恶之心,何佛即来迎请?若悟无生顿法,见西方只在刹那;不悟,念佛求生,路遥如何得达?慧能与诸人移西方于刹那间,目前便见,各愿见否? 众皆顶礼云:若此处见,何须更愿往生?愿和尚慈悲,便现西方,普令得见。 师言:大众,世人自色身是城,眼、耳、鼻、舌是门;外有五门,内有意门。心是地,性是王。王居心地上,性在王在,性去王无;性在身心存,性去身坏。佛向性中作,莫向身外求。自性迷即是众生,自性觉即是佛。慈悲即是观音,喜舍名为势至,能净即释迦,平直即弥陀。人我是须弥,贪欲是海水,烦恼是波浪,毒害是恶龙,虚妄是鬼神,尘劳是鱼鳖,贪瞋是地狱,愚痴是畜生。 善知识,常行十善,天堂便至;除人我,须弥倒;去贪欲,海水竭;烦恼无,波浪灭;毒害除,鱼龙绝。自心地上觉性如来放大光明,外照六门清净,能破六欲诸天。自性内照,三毒即除,地狱等罪一时销灭,内外明彻不异西方。不作此修,如何到彼? 大众闻说,了然见性,悉皆礼拜,俱叹:善哉!唱言:普愿法界众生,闻者一时悟解。 师言:善知识,若欲修行,在家亦得,不由在寺。在家能行,如东方人心善;在寺不修,如西方人心恶。但心清净,即是自性西方。 韦公又问:在家如何修行?愿为教授。 师言:吾与大众说无相颂,但依此修,常与吾同处无别;若不依此修,剃发出家于道何益? 颂曰: 心平何劳持戒,行直何用修禅 恩则孝养父母,义则上下相怜。 让则尊卑和睦,忍则众恶无喧。 若能钻木出火,淤泥定生红莲。 苦口的是良药,逆耳必是忠言。 改过必生智慧,护短心内非贤。 日用常行饶益,成道非由施钱。 菩提只向心觅,何劳向外求玄? 听说依此修行,西方只在目前。 师复曰:善知识,总须依偈修行,见取自性,直成佛道。时不相待,众人且散,吾归曹溪。众若有疑,却来相问。 时,刺史、官僚,在会善男信女,各得开悟,信受奉行。 定慧第四 师示众云:善知识,我此法门,以定慧为本。大众勿迷,言定慧别。定慧一体,不是二。定是慧体,慧是定用。即慧之时定在慧,即定之时慧在定。若识此义,即是定慧等学。诸学道人,莫言先定发慧、先慧发定各别。作此见者,法有二相,口说善语,心中不善,空有定慧,定慧不等。若心口俱善,内外一如,定慧即等。 自悟修行,不在于诤;若诤先后,即同迷人,不断胜负,却增我法,不离四相。善知识,定慧犹如何等?犹如灯光,有灯即光,无灯即暗。灯是光之体,光是灯之用,名虽有二,体本同一。此定慧法,亦复如是。 师示众云:善知识,一行三昧者,于一切处行住坐卧,常行一直心是也。净名经云:直心是道场,直心是净土。莫心行谄曲,口但说直,口说一行三昧,不行直心!但行直心,于一切法勿有执著。迷人著法相,执一行三昧,直言:常坐不动,妄不起心,即是一行三昧。作此解者,即同无情,却是障道因缘。 善知识,道须通流,何以却滞?心不住法,道即通流;心若住法,名为自缚。若言常坐不动是,只如舍利弗宴坐林中,却被维摩诘诃。善知识,又有人教坐,看心观静,不动不起,从此置功。迷人不会,便执成颠,如此者众。如是相教,故知大错。 师示众云:善知识,本来正教,无有顿渐,人性自有利钝。迷人渐修,悟人顿契。自识本心,自见本性,即无差别,所以立顿渐之假名。 善知识,我此法门,从上以来,先立无念为宗,无相为体,无住为本。无相者,于相而离相;无念者,于念而无念;无住者,人之本性。于世间善恶好丑,乃至冤之与亲,言语触刺欺争之时,并将为空,不思酬害。念念之中,不思前境。若前念、今念、后念,念念相续不断,名为系缚。于诸法上念念不住,即无缚也。此是以无住为本。 善知识,外离一切相,名为无相。能离于相,即法体清净。此是以无相为体。 善知识,于诸境上心不染,曰无念。于自念上,常离诸境,不于境上生心。若只百物不思,念尽除却,一念绝即死,别处受生,是为大错。学道者思之!若不识法意,自错犹可,更误他人,自迷不见,又谤佛经。所以立无念为宗。 善知识,云何立无念为宗?只缘口说见性,迷人于境上有念,念上便起邪见,一切尘劳妄想从此而生。自性本无一法可得。若有所得,妄说祸福,即是尘劳邪见。故此法门立无念为宗。 善知识,无者无何事?念者念何物?无者,无二相,无诸尘劳之心;念者,念真如本性。真如即是念之体,念即是真如之用。真如自性起念,非眼、耳、鼻、舌能念。真如有性,所以起念;真如若无,眼、耳、色、声当时即坏。 善知识,真如自性起念,六根虽有见闻觉知,不染万境,而真性常自在。故经云:能善分别诸法相,于第一义而不动。 坐禅第五 师示众云:此门坐禅,元不著心,亦不著净,亦不是不动。若言著心,心元是妄。知心如幻,故无所著也。若言著净,人性本净,由妄念故,盖覆真如。但无妄想,性自清净。起心著净,却生净妄。妄无处所,著者是妄。净无形相,却立净相,言是工夫。作此见者,障自本性,却被净缚。 善知识,若修不动者,但见一切人时,不见人之是非善恶过患,即是自性不动。善知识,迷人身虽不动,开口便说他人是非长短好恶,与道违背。若著心著净,即障道也。 师示众云:善知识,何名坐禅?此法门中,无障无碍。外于一切善恶境界,心念不起,名为坐;内见自性不动,名为禅。 善知识,何名禅定?外离相为禅,内不乱为定。外若著相,内心即乱;外若离相,心即不乱。本性自净自定,只为见境思境即乱。若见诸境心不乱者,是真定也。 善知识,外离相即禅,内不乱即定。外禅内定,是为禅定。菩萨戒经云:我本元自性清净。善知识,于念念中,自见本性清净,自修自行,自成佛道。 忏悔第六 时,大师见广韶洎四方士庶,骈集山中听法,于是升座,告众曰:来!诸善知识,此事须从自性中起,于一切时,念念自净其心,自修自行,见自己法身,见自心佛,自度自戒,始得不假到此。既从远来,一会于此,皆共有缘。今可各各胡跪,先为传自性五分法身香,次授无相忏悔。众胡跪。 师曰:一、戒香。即自心中无非、无恶、无嫉妒、无贪瞋、无劫害,名戒香。 二、定香。即睹诸善恶境相,自心不乱,名定香。 三、慧香。自心无碍,常以智慧观照自性,不造诸恶。虽修众善,心不执著,敬上念下,矜恤孤贫,名慧香。 四、解脱香。即自心无所攀缘,不思善、不思恶,自在无碍,名解脱香。 五、解脱知见香。自心既无所攀缘善恶,不可沉空守寂,即须广学多闻,识自本心,达诸佛理,和光接物,无我无人,直至菩提,真性不易,名解脱知见香。 善知识,此香各自内熏,莫向外觅。今与汝等授无相忏悔,灭三世罪,令得三业清净。善知识,各随我语,一时道:弟子等,从前念、今念及后念,念念不被愚迷染。从前所有恶业愚迷等罪,悉皆忏悔,愿一时销灭,永不复起。弟子等,从前念、今念及后念,念念不被憍诳染。从前所有恶业,憍诳等罪,悉皆忏悔,愿一时销灭,永不复起。弟子等,从前念、今念及后念,念念不被嫉妒染。从前所有恶业,嫉妒等罪,悉皆忏悔,愿一时销灭,永不复起。 善知识,以上是为无相忏悔。云何名忏?云何名悔?忏者,忏其前愆,从前所有恶业,愚迷、憍诳、嫉妒等罪,悉皆尽忏,永不复起,是名为忏。悔者,悔其后过,从今以后,所有恶业,愚迷、憍诳、嫉妒等罪,今已觉悟,悉皆永断,更不复作,是名为悔。故称忏悔。凡夫愚迷,只知忏其前愆,不知悔其后过。以不悔故,前愆不灭,后过又生。前愆既不灭,后过复又生,何名忏悔? 善知识,既忏悔已,与善知识发四弘誓愿,各须用心正听: 自心众生无边誓愿度!自心烦恼无边誓愿断! 自性法门无尽誓愿学!自性无上佛道誓愿成! 善知识,大家岂不道众生无边誓愿度?恁么道,且不是慧能度。 善知识,心中众生,所谓邪迷心、诳妄心、不善心、嫉妒心、恶毒心,如是等心,尽是众生。各须自性自度,是名真度。何名自性自度?即自心中邪见、烦恼、愚痴众生,将正见度。既有正见,使般若智打破愚痴迷妄众生,各各自度。邪来正度,迷来悟度,愚来智度,恶来善度。如是度者,名为真度。又烦恼无边誓愿断,将自性般若智,除却虚妄思想心是也。又法门无尽誓愿学,须自见性,常行正法,是名真学。又无上佛道誓愿成,既常能下心,行于真正,离迷离觉,常生般若,除真除妄,即见佛性,即言下佛道成。常念修行,是愿力法。 善知识,今发四弘愿了,更与善知识授无相三归依戒: 善知识,归依觉,两足尊;归依正,离欲尊;归依净,众中尊。从今日去,称觉为师,更不归依邪魔外道。以自性三宝常自证明,劝善知识归依自性三宝:佛者,觉也;法者,正也;僧者,净也。自心归依觉,邪迷不生,少欲知足,能离财色,名两足尊。自心归依正,念念无邪见,以无邪见故,即无人我、贡高、贪爱执著,名离欲尊。自心归依净,一切尘劳爱欲境界,自性皆不染著,名众中尊。若修此行,是自归依。凡夫不会,从日至夜受三归戒。若言归依佛,佛在何处?若不见佛,凭何所归,言却成妄。 善知识,各自观察,莫错用心。经文分明言自归依佛,不言归依他佛。自佛不归,无所依处。今既自悟,各须归依自心三宝,内调心性,外敬他人,是自归依也。 善知识,既归依自三宝竟,各各志心,吾与说一体三身自性佛,令汝等见三身了然,自悟自性。总随我道:于自色身,归依清净法身佛;于自色身,归依圆满报身佛;于自色身,归依千百亿化身佛。 善知识,色身是舍宅,不可言归。向者三身佛,在自性中。世人总有,为自心迷,不见内性,外觅三身如来,不见自身中有三身佛。汝等听说,令汝等于自身中见自性有三身佛。此三身佛,从自性生,不从外得。 何名清净法身佛?世人性本清净,万法从自性生。思量一切恶事,即生恶行;思量一切善事,即生善行。如是诸法在自性中,如天常清,日月常明,为浮云盖覆,上明下暗;忽遇风吹云散,上下俱明,万象皆现。世人性常浮游,如彼天云。善知识,智如日,慧如月,智慧常明。于外著境,被妄念浮云盖覆自性,不得明朗。若遇善知识,闻真正法,自除迷妄,内外明彻,于自性中万法皆现。见性之人,亦复如是。此名清净法身佛。 善知识,自心归依自性,是归依真佛。自归依者,除却自性中不善心、嫉妒心、谄曲心、吾我心、诳妄心、轻人心、慢他心、邪见心、贡高心及一切时中不善之行,常自见己过,不说他人好恶,是自归依。常须下心,普行恭敬,即是见性通达,更无滞碍,是自归依。 何名圆满报身?譬如一灯能除千年暗,一智能灭万年愚。莫思向前,已过不可得,常思于后,念念圆明,自见本性。善恶虽殊,本性无二;无二之性,名为实性。于实性中,不染善恶,此名圆满报身佛。自性起一念恶,灭万劫善因;自性起一念善,得恒沙恶尽,直至无上菩提。念念自见,不失本念,名为报身。 何名千百亿化身?若不思万法,性本如空;一念思量,名为变化。思量恶事,化为地狱;思量善事,化为天堂;毒害化为龙蛇;慈悲化为菩萨;智慧化为上界;愚痴化为下方。自性变化甚多,迷人不能省觉,念念起恶,常行恶道。回一念善,智慧即生,此名自性化身佛。 善知识,法身本具,念念自性自见,即是报身佛;从报身思量,即是化身佛。自悟自修自性功德,是真归依。皮肉是色身,色身是舍宅,不言归依也。但悟自性三身,即识自性佛。 吾有一无相颂,若能师持,言下令汝积劫迷罪,一时销灭。颂曰: 迷人修福不修道,只言修福便是道。 布施供养福无边,心中三恶元来造; 拟将修福欲灭罪,后世得福罪还在。 但向心中除罪缘,名自性中真忏悔; 忽悟大乘真忏悔,除邪行正即无罪。 学道常于自性观,即与诸佛同一类。 吾祖惟传此顿法,普愿见性同一体; 若欲当来觅法身,离诸法相心中洗。 努力自见莫悠悠,后念忽绝一世休。 若悟大乘得见性,虔恭合掌至心求。 师言:善知识,总须诵取,依此修行,言下见性,虽去吾千里,如常在吾边。于此言下不悟,即对面千里,何勤远来?珍重好去! 一众闻法,靡不开悟,欢喜奉行。 机缘第七 师自黄梅得法,回至韶州曹侯村,人无知者。有儒士刘志略,礼遇甚厚。志略有姑为尼,名无尽藏,常诵大涅槃经。师暂听即知妙义,遂为解说。尼乃执卷问字,师曰:字即不识,义即请问。 尼曰:字尚不识,焉能会义? 师曰:诸佛妙理,非关文字。 尼惊异之,遍告里中耆德云:此是有道之士,宜请供养。 有魏武侯玄孙曹叔良及居民,竞来瞻礼。 时,宝林古寺,自隋末兵火已废,遂于故基重建梵宇,延师居之,俄成宝坊。师住九月余日,又为恶党寻逐,师乃遁于前山。被其纵火焚草木,师隐身挨入石中得免。石今有师趺坐膝痕及衣布之纹,因名避难石。师忆五祖怀会止藏之嘱,遂行隐于二邑焉。 僧法海,韶州曲江人也。初参祖师,问曰:即心即佛,愿垂指谕。 师曰:前念不生即心,后念不灭即佛;成一切相即心,离一切相即佛。吾若具说,穷劫不尽。听吾偈曰: 即心名慧 即佛乃定 定慧等持 意中清净 悟此法门 由汝习性 用本无生 双修是正 法海言下大悟,以偈赞曰: 即心元是佛, 不悟而自屈;我知定慧因 双修离诸物。 僧法达,洪州人,七岁出家,常诵法华经。来礼祖师,头不至地。师诃曰:礼不投地,何如不礼?汝心中必有一物,蕴习何事耶? 曰:念法华经已及三千部。 师曰:汝若念至万部,得其经意,不以为胜,则与吾偕行。汝今负此事业,都不知过。听吾偈曰: 礼本折慢幢 头奚不至地?有我罪即生 亡功福无比。 师又曰:汝名什么? 曰:法达。 师曰:汝名法达,何曾达法?复说偈曰: 汝今名法达 勤诵未休歇 空诵但循声 明心号菩萨 汝今有缘故 吾今为汝说 但信佛无言 莲华从口发 达闻偈,悔谢曰:而今而后,当谦恭一切。弟子诵法华经,未解经义,心常有疑。和尚智慧广大,愿略说经中义理。 师曰:法达!法即甚达,汝心不达。经本无疑,汝心自疑。汝念此经,以何为宗? 达曰:学人根性暗钝,从来但依文诵念,岂知宗趣? 师曰:吾不识文字,汝试取经诵一遍,吾当为汝解说。 法达即高声念经,至譬喻品,师曰:止!此经元来以因缘出世为宗,纵说多种譬喻,亦无越于此。何者因缘?经云:诸佛世尊,唯以一大事因缘出现于世。一大事者,佛之知见也。世人外迷著相,内迷著空。若能于相离相,于空离空,即是内外不迷。若悟此法,一念心开,是为开佛知见。 佛,犹觉也。分为四门:开觉知见,示觉知见,悟觉知见,入觉知见。若闻开示,便能悟入,即觉知见,本来真性而得出现。汝慎勿错解经意!见他道开示悟入自是佛之知见,我辈无分。若作此解,乃是谤经毁佛也。彼既是佛,已具知见,何用更开?汝今当信:佛知见者,只汝自心,更无别佛。盖为一切众生自蔽光明,贪爱尘境,外缘内扰,甘受驱驰,便劳他世尊从三昧起,种种苦口,劝令寝息,莫向外求,与佛无二,故云开佛知见。吾亦劝一切人于自心中常开佛之知见。世人心邪,愚迷造罪,口善心恶,贪瞋嫉妒,谄佞我慢,侵人害物,自开众生知见。若能正心,常生智慧,观照自心,止恶行善,是自开佛之知见。汝须念念开佛知见,勿开众生知见。开佛知见,即是出世;开众生知见,即是世间。汝若但劳劳执念以为功课者,何异牦牛爱尾? 达曰:若然者,但得解义,不劳诵经耶? 师曰:经有何过,岂障汝念?只为迷悟在人,损益由己。口诵心行,即是转经;口诵心不行,即是被经转。听吾偈曰: 心迷法华转 心悟转法华 诵经久不明 与义作仇家 无念念即正 有念念成邪 有无俱不计 长御白牛车 达闻偈,不觉悲泣,言下大悟,而告师曰:法达从昔已来,实未曾转法华,乃被法华转。再启曰:经云:诸大声闻乃至菩萨,皆尽思共度量,不能测佛智。今令凡夫但悟自心,便名佛之知见。自非上根,未免疑谤。又经说三车,羊、鹿、牛车,与白牛之车,如何区别?愿和尚再垂开示。 师曰:经意分明,汝自迷背。诸三乘人,不能测佛智者,患在度量也。饶伊尽思共推,转加悬远。佛本为凡夫说,不为佛说。此理若不肯信者,从他退席。殊不知坐却白牛车,更于门外觅三车。况经文明向汝道:唯一佛乘,无有余乘,若二若三。乃至无数方便,种种因缘、譬喻言词,是法皆为一佛乘故。汝何不省?三车是假,为昔时故;一乘是实,为今时故。只教汝去假归实,归实之后,实亦无名。应知所有珍财,尽属于汝,由汝受用,更不作父想,亦不作子想,亦无用想。是名持法华经,从劫至劫,手不释卷,从昼至夜,无不念时也。 达蒙启发,踊跃欢喜,以偈赞曰: 经诵三千部 曹溪一句亡 未明出世旨 宁歇累生狂 羊鹿牛权设 初中后善扬 谁知火宅内 元是法中王 师曰:汝今后方可名念经僧也。达从此领玄旨,亦不辍诵经。 僧智通,寿州安丰人。初看楞伽经约千余遍,而不会三身四智,礼师求解其义。 师曰:三身者,清净法身,汝之性也;圆满报身,汝之智也;千百亿化身,汝之行也。若离本性,别说三身,即名有身无智;若悟三身无有自性,即明四智菩提。听吾偈曰: 自性具三身 发明成四智 不离见闻缘 超然登佛地

查看全文

南岳怀让禅师法语

南岳怀让禅师者,姓杜氏,金州人也。于唐仪凤二年四月八日降诞,感白气应于玄象,在安康之分。太史瞻见,奏闻高宗皇帝。帝乃问:“是何祥瑞?”太史对曰:“国之法器,不染世荣。”帝传金州太守韩偕亲往,存慰其家。家有三子,唯师最小。炳然殊异,性唯恩让,父乃安名怀让。年十岁时,唯乐佛书。时有三藏玄静过舍,告其父母曰:“此子若出家,必获上乘,广度众生。”至垂拱三年方十五岁,辞亲,往荆州玉泉寺,依弘景律师出家。通天二年,受戒后习毗尼藏。一日自叹曰:“夫出家者,为无为法。天上人间,无有胜者。”时同学坦然,知师志气高迈,劝师谒嵩山安和尚。安启发之,乃直指诣曹溪参六祖。祖问:“甚么处来?”曰:“嵩山来。”祖曰:“甚么物?恁么来?”师无语。遂经八载,忽然有省。乃白祖曰:“某甲有个会处。”祖曰:“作么生?”师曰:“说似一物即不中。”祖曰:“还假修证否?”师曰:“修证则不无,污染即不得。”祖曰:“只此不污染,诸佛之所护念。汝既如是,吾亦如是。西天般若多罗谶汝足下出一马驹,踏杀天下人。应在汝心,不须速说。”师执侍左右一十五年。先天二年往衡岳居般若寺。马祖居南岳传法院,独处一庵,唯习坐禅,凡有来访者都不顾。师往,彼亦不顾。师观其神宇有异,遂忆六祖谶,乃多方而诱导之。一日将砖于庵前磨,马祖亦不顾。时既久,乃问曰:“作什么?”师云:“磨作镜。”马祖云:“磨砖岂得成镜?”师云:“磨砖既不成镜,坐禅岂能成佛!”祖乃离座云:“如何即是?”师云:“譬如驾车,车若不行,打牛即是?打车即是?”又云:“汝学坐禅?为学坐佛?若学坐禅,禅非坐卧;若学坐佛,佛非定相。于无住法,不应取舍。汝若坐佛,即是杀佛;若执坐相,非达其理。”马祖闻斯示诲,豁然开悟,礼拜问云:“如何用心,即合无相三昧?”师云:“汝学心地法门,如下种子。我说法要,譬彼天泽,汝缘合故,当见其道。”马祖云:“道非色相,云何能见?”师云:“心地法眼能见乎道!无相三昧亦复然矣!”祖云:“有成坏否?”师云:“若以成坏聚散而见道者,非也。听吾偈曰:‘心地含诸种,遇泽悉皆萌。三昧花无相,何坏复何成?’”马祖一蒙开悟,心地超然。侍奉十秋,日益深奥。师示众曰:“一切法皆从心生。心无所生,法无所住。若达心地,所作无碍。非遇上根,宜慎辞哉!”有一大德问:“如镜铸像,像成后未审光向甚么处去?”师曰:“如大德为童子时,相貌何在?”曰:“只如像成后,为甚么不鉴照?”师曰:“虽然不鉴照,谩他一点不得。” 后马大师阐化于江西。师问众曰:“道一为众说法否?”众曰:“已为众说法。”师曰:“总未见人持个消息来。”众无对。因遣一僧去,嘱曰:“待伊上堂时,但问作么生?伊道底言语,记将来。”僧去一如师旨。回谓师曰:“马师云:‘自从胡乱后,三十年不曾少盐酱。’”师然之。

查看全文

青原行思禅师法语

师幼岁出家,每群居论道,师唯默然。闻曹溪法席,乃往参礼。问曰:“当何所务,即不落阶级?”祖曰:“汝曾作甚么来?”师曰:“圣谛亦不为。”祖曰:“落何阶级?”师曰:“圣谛尚不为,何阶级之有!”祖深器之。会下学徒虽众,师居首焉。亦犹二祖不言,少林谓之得髓矣。一日,祖谓师曰:“从上衣法双行,师资递授,衣以表信,法乃印心。吾今得人,何患不信?吾受衣以来,遭此多难。况乎后代,争竞必多。衣即留镇山门,汝当分化一方,无令断绝。”师既得法,归住青原。六祖将示灭,有沙弥希迁,即石头和尚,问曰:“和尚百年后,希迁未审当依附何人?”祖曰:“寻思去!”及祖顺世,迁每于静处端坐,寂若忘生。第一座问曰:“师已逝没,空坐奚为?”迁曰:“我禀遗诫,故寻思尔。”座曰:“汝有师兄思和尚,今住吉州,汝因缘在彼。师言甚直,汝自迷耳。”迁闻语,便礼辞祖龛,直诣静居参礼。师问曰:“子何方而来?”迁曰:“曹溪来。”师曰:“将得什么来?”曰:“未到曹溪亦不失。”师曰:“恁么用去曹溪作什么?”曰:“若不到曹溪,怎知不失?”迁又问曰:“曹溪大师还识和尚否?”师曰:“汝今识吾否?”曰:“识又怎能识得?”师曰:“众角虽多,一麟足矣。”迁又问:“和尚自离曹溪什么时至此间?”师曰:“我却不知汝早晚离曹溪?”曰:“希迁不从曹溪来。”师曰:“我亦知汝来处也。”曰:“和尚幸是大人,且莫造次!”他日复问迁:“汝什么处来也?”曰:“曹溪来。”师乃举拂子曰:“曹溪还有这个么?”曰:“非但曹溪,西天亦无。”师曰:“子莫曾到西天否?”曰:“若到,即有也。”师曰:“未在,更道。”曰:“和尚也须道取一半,莫全靠学人。”师曰:“不辞向汝道,恐以后无人承当。”师令希迁持书与南岳让和尚曰:“汝达书了,速回,吾有个拙斧子与汝住山。”迁至彼,未呈书,便问:“不慕诸圣,不重己灵时如何?”让曰:“子问太高生,何不向下问。”迁曰:“宁可永劫受沉沦,不从诸圣求解脱。”让便休,迁回至静居。师问曰:“子去未久,送书达否?”迁曰:“信亦不通,书亦不达。”师曰:“作么生?”迁举前话了,却云:“发时蒙和尚许个拙斧子,便请取。”师垂一足,迁礼拜,寻辞往南岳。荷泽神会来参,师问曰:“什么处来?”会曰:“曹溪。”师曰:“曹溪意旨如何?”会振身而已。师曰:“犹滞瓦砾在。”曰:“和尚此间莫有真金与人否?”师曰:“设有与汝,向什么处著?”僧问:“如何是佛法大意?”师曰:“庐陵米作么价?”师既付法石头,唐开元二十八年升堂告众,跏趺而逝。

查看全文傅大士心王铭

傅大士心王铭 观心空王 微妙难恻 无形无相 有大神力 能灭千灾 成就万德 体性虽空 能施法则 观之无形 呼之有声 为大法将 心戒传经 水中盐味 色里胶青 决定是有 不见其形 心王亦尔 身内居停 面门出入 应物随情 自在无碍 所作皆成 了本识心 识心见佛 是心是佛 是佛是心 念念佛心 佛心念佛 欲得早成 戒心自律 净律净心 心即是佛 除此心王 更无别佛 欲求成佛 莫染一物 心性虽空 贪嗔体实 入此法门 端坐成佛 到彼岸已 得波罗蜜 慕道真士 自观自心 知佛在内 不向外寻 即心即佛 即佛即心 心明识佛 晓了识心 离心非佛 离佛非心 非佛莫测 无所堪任 执空滞寂 了此漂沉 诸佛菩萨 非此安心 明心大士 悟此玄音 身心性妙 用无更改 是故智者 放心自在 莫言心王 空无体性 能使色身 作邪作正 非有非无 隐显不定 心性离空 能凡能圣 是故相劝 好自防慎 刹那造作 还复漂沉 清净心智 如世黄金 般若法藏 并在身心 无为法宝 非浅非深 诸佛菩萨 了此本心 有缘遇者 非去来今

黄檗禅师传心法要

黄檗断际禅师传心法要河东裴休集并序 有大禅师,法讳希运,住洪州高安县黄檗山鹫峰下,乃曹溪六祖之嫡孙,西堂百丈之法姪,独佩最上乘离文字之印,唯传一心,更无别法,心体亦空,万缘俱寂。如大日轮,升虚空中,光明照曜,净无纤埃。证之者,无新旧,无浅深;说之者,不立义解,不立宗主,不开户牖,直下便是,动念即乖,然后为本佛。故其言简,其理直,其道峻,其行孤。四方学徒,望山而趋,睹相而悟,往来海众,常千余人。予会昌二年廉于钟陵,自山迎至州憩龙兴寺,旦夕问道。大中二年,廉于宛陵,复去礼迎至所部,安居开元寺,旦夕受法。退而纪之,十得一二,佩为心印,不敢发扬。今恐入神精义不闻于未来,遂出之,授门下僧大舟法建,归旧山之广唐寺,问长老法众,与往日常所亲闻同异如何也。唐大中十一年十一月初八日序黄檗山断际禅师传心法要 师谓休曰:“诸佛与一切众生,唯是一心,更无别法。此心无始以来,不曾生,不曾灭;不青不黄,无形无相;不属有无,不计新旧,非长非短,非大非小,超过一切限量、名言、踪迹、对待,当体便是,动念即乖,犹如虚空,无有边际,不可测度。唯此一心即是佛,佛与众生更无别异,但是众生着相外求,求之转失。使佛觅佛,将心捉心,穷劫尽形,终不能得。不知息念忘虑,佛自现前。此心即是佛,佛即是众生。为众生时此心不减,为诸佛时此心不添。乃至六度万行、河沙功德,本自具足,不假修添。遇缘即施,缘息即寂。若不决定信此是佛,而欲着相修行,以求功用,皆是妄想,与道相乖。“此心即是佛,更无别佛,亦无别心。此心明净,犹如虚空,无一点相貌。举心动念,即乖法体,即为着相。无始以来,无着相佛。修六度万行,欲求成佛,即是次第。无始以来,无次第佛。但悟一心,更无少法可得,此即真佛。佛与众生,一心无异,犹如虚空,无杂无坏。如大日轮照四天下,日升之时,明遍天下,虚空不曾明;日没之时,暗遍天下,虚空不曾暗。明暗之境,自相陵夺,虚空之性,廓然不变,佛及众生,心亦如此。若观佛作清净光明、解脱之相,观众生作垢浊暗昧、生死之相,作此解者,历河沙劫,终不得菩提,为着相故。唯此一心,更无微尘许法可得,即心是佛。“如今学道人,不悟此心体,便于心上生心,向外求佛,着相修行,皆是恶法,非菩提道。供养十方诸佛,不如供养一个无心道人。何故?无心者,无一切心也。如如之体,内如木石,不动不摇;外如虚空,不塞不碍。无能所,无方所,无相貌,无得失。趋者不敢入此法,恐落空无栖泊处故,望崖而退,例皆广求知见。所以求知见者如毛,悟道者如角。“文殊当理,普贤当行。理者,真空无碍之理;行者,离相无尽之行。观音当大慈,势至当大智。维摩者,净名也。净者,性也;名者,相也。性相不异,故号净名。诸大菩萨所表者,人皆有之,不离一心,悟之即是。今学道人不向自心中悟,乃于心外着相取境,皆与道背。恒河沙者,佛说是沙,诸佛菩萨、释梵诸天步履而过,沙亦不喜;牛羊虫蚁践踏而行,沙亦不怒;珍宝馨香,沙亦不贪;粪尿臭秽,沙亦不恶。此心即无心之心,离一切相,众生诸佛,更无差别。但能无心,便是究竟。学道人若不直下无心,累劫修行,终不成道,被三乘功行拘系,不得解脱。“然证此心有迟疾,有闻法一念便得无心者,有至十信、十住、十行、十回向乃得无心者,有至十地乃得无心者。长短得无心乃住,更无可修可证,实无所得,真实不虚。一念而得与十地而得者,功用恰齐,更无深浅,只是历劫枉受辛勤耳。造恶造善,皆是着相。着相造恶,枉受轮回;着相造善,枉受劳苦,总不如言下便自认取本法。“此法即心,心外无法;此心即法,法外无心。心自无心,亦无无心者。将心无心,心却成有。默契而已,绝诸思议,故曰:‘言语道断,心行处灭。’此心是本源清净佛,人皆有之。蠢动含灵与诸佛菩萨一体不异。只为妄想分别,造种种业果。本佛上实无一物,虚通寂静,明妙安乐而已。深自悟入,直下便是,圆满具足,更无所欠。纵使三祇精进修行,历诸地位,及一念证时,只证元来自佛,向上更不添得一物。却观历劫功用,总是梦中妄为。故如来云:‘我于阿耨菩提,实无所得。若有所得,然灯佛则不与我授记。’又云:‘是法平等,无有高下,是名菩提。’“即此本源清净心,与众生诸佛、世界山河、有相无相、遍十方界,一切平等,无彼我相。此本源清净心,常自圆明遍照,世人不悟,只认见闻觉知为心,为见闻觉知所覆,所以不睹精明本体。但直下无心,本体自现。如大日轮升于虚空,遍照十方,更无障碍。故学道人唯认见闻觉知,施为动作,空却见闻觉知,即心路绝无入处。但于见闻觉知处认本心,然本心不属见闻觉知,亦不离见闻觉知。但莫于见闻觉知上起见解,亦莫于见闻觉知上动念,亦莫离见闻觉知觅心,亦莫舍见闻觉知取法。不即不离,不住不著,纵横自在,无非道场。“世人闻道诸佛皆传心法,将谓心上别有一法可证可取,遂将心觅法。不知心即是法,法即是心。不可将心更求于心,历千万劫,终无得日。不如当下无心,便是本法。如力士迷额内珠,向外求觅,周行十方,终不能得。智者指之,当时自见本珠如故。故学道人迷自本心,不认为佛,遂向外求觅,起功用行,依次第证,历劫勤求,永不成道。不如当下无心,决定知一切法本无所有,亦无所得,无依无住,无能无所。不动妄念,便证菩提。及证道时,只证本心佛。历劫功用,并是虚修。如力士得珠时,只得本额珠,不关向外求觅之力。故佛言:‘我于阿耨菩提实无所得。’恐人不信,故引五眼所见,五语所言,真实不虚,是第一义谛。“学道人莫疑四大为身。四大无我,我亦无主。故知此身无我亦无主。五阴为心,五阴无我亦无主。故知此心无我亦无主。六根六尘六识,和合生灭,亦复如是。十八界既空,一切皆空,唯有本心荡然清净。有识食,有智食。四大之身,饥疮为患,随顺给养,不生贪着,谓之智食。恣情取味,妄生分别,惟求适口,不生厌离,谓之识食。声闻者,因声得悟,故谓之声闻。但不了自心,于声教上起解,或因神通,或因瑞相,言语运动,闻有菩提涅槃,三僧祇劫修成佛道,皆属声闻道,谓之声闻佛。唯直下顿了自心本来是佛,无一法可得,无一行可修,此是无上道,此是真如佛。“学道人只怕一念有,即与道隔矣。念念无相,念念无为,即是佛。学道人若欲得成佛,一切佛法总不用学,唯学无求无着。无求即心不生,无着即心不灭,不生不灭即是佛。八万四千法门,对八万四千烦恼,只是教化接引门。本无一切法,离即是法,知离者是佛。但离一切烦恼,是无法可得。“学道人若欲得知要诀,但莫于心上着一物。言‘佛真法身犹若虚空’,此是喻法身即虚空,虚空即法身。常人谓法身遍虚空处,虚空中含容法身。不知法身即虚空,虚空即法身也。若定言有虚空,虚空不是法身;若定言有法身,法身不是虚空。但莫作虚空解,虚空即法身;莫作法身解,法身即虚空。虚空与法身无异相,佛与众生无异相,生死与涅槃无异相,烦恼与菩提无异相,离一切相即是佛。凡夫取境,道人取心;心境双忘,乃是真法。忘境犹易,忘心至难。人不敢忘心,恐落空无捞摸处,不知空本无空,唯一真法界耳。“此灵觉性,无始以来,与虚空同寿,未曾生、未曾灭,未曾有、未曾无,未曾秽、未曾净,未曾喧、未曾寂,未曾少、未曾老,无方所、无内外,无数量、无形相,无色像、无音声,不可觅、不可求,不可以智慧识,不可以言语取,不可以境物会,不可以功用到。诸佛菩萨与一切蠢动含灵,同此大涅槃性。性即是心,心即是佛,佛即是法。一念离真,皆为妄想。不可以心更求于心,不可以佛更求于佛,不可以法更求于法。故学道人直下无心,默契而已。拟心即差。以心传心,此为正见,慎勿向外逐境。认境为心,是认贼为子。为有贪嗔痴,即立戒定慧。本无烦恼,焉有菩提?故祖师云:‘佛说一切法,为除一切心。我无一切心,何用一切法?’本源清净佛上,更不着一物。譬如虚空,虽以无量珍宝庄严,终不能住。佛性同虚空,虽以无量功德智慧庄严,终不能住。但迷本性,转不见耳。“所谓心地法门,万法皆依此心建立。遇境即有,无境即无,不可于净性上转作境解。所言定慧、鉴用历历、寂寂惺惺、见闻觉知,皆是境上作解,暂为中下根人说即得。若欲亲证,皆不可作如此见解,尽是境。法有没处,没于有地。但于一切法,不作有无见,即见法也。”九月一日,师谓休曰:“自达摩大师到中国,唯说一心,唯传一法。以佛传佛,不说余佛;以法传法,不说余法。法即不可说之法,佛即不可取之佛,乃是本源清净心也。唯此一事实,余二则非真。般若为慧,此慧即无相本心也。“凡夫不趣道,唯恣六情,乃行六道。学道人一念计生死,即落魔道;一念起诸见,即落外道;见有生,趣其灭,即落声闻道;不见有生,唯见有灭,即落缘觉道;法本不生,今亦无灭,不起二见,不厌不欣,一切诸法,唯是一心,然后乃为佛乘也。“凡夫皆逐境生心,心遂欣厌。若欲无境,当忘其心。心忘即境空,境空即心灭。若不忘心,而但除境,境不可除,只益纷扰。故万法唯心,心亦不可得,复何求哉?学般若人,不见有一法可得,绝意三乘,唯一真实,不可证得。谓我能证能得,皆增上慢人。法华会上拂衣而去者,皆斯徒也。故佛言:‘我于菩提实无所得’,默契而已。“凡人临欲终时,但观五蕴皆空,四大无我,真心无相,不去不来。生时性亦不来,死时性亦不去,湛然圆寂,心境一如。但能如是直下顿了,不为三世所拘系,便是出世人也。切不得有分毫趣向,若见善相诸佛来迎及种种现前,亦无心随去。若见恶相种种现前,亦无心怖畏。但自忘心,同于法界,便得自在,此即是要节也。”十月八日,师谓休曰:“言化城者,二乘及十地、等觉、妙觉,皆是权立接引之教,并为化城。言宝所者,乃真心本佛自性之宝。此宝不属情量,不可建立。无佛无众生,无能无所,何处有城?若问此既是化城,何处为宝所?宝所不可指,指即有方所,非真宝所也,故云在近而已。在近者,不可定量言之。但当体会,契之即是。“言阐提者,信不具也。一切六道众生,乃至二乘,不信有佛果,皆谓之断善根阐提。菩萨者,深信有佛法,不见有大乘小乘,佛与众生同一法性,乃谓之善根阐提。大抵因声教而悟者谓之声闻,观因缘而悟者谓之缘觉。若不向自心中悟,虽至成佛,亦谓之声闻佛。学道人多于教法上悟,不于心法上悟,虽历劫修行,终不是本佛。若不于心悟,乃至于教法上悟,即轻心重教,遂成逐块,忘于本心。故但契本心,不用求法,心即法也。“凡人多为境碍心、事碍理,常欲逃境以安心,屏事以存理,不知乃是心碍境、理碍事。但令心空境自空,但令理寂事自寂,勿倒用心也。凡人多不肯空心,恐落于空,不知自心本空。愚人除事不除心,智者除心不除事。菩萨心如虚空,一切俱舍,所作福德,皆不贪着。然舍有三等:内外身心一切俱舍,犹如虚空,无所取着,然后随方应物,能所皆忘,是为大舍;若一边行道布德,一边旋舍,无希望心,是为中舍;若广修众善,有所希望,闻法知空,遂乃不着,是为小舍。大舍如火烛在前,更无迷悟。中舍如火烛在旁,或明或暗。小舍如火烛在后,不见坑井。故菩萨心如虚空,一切俱舍。过去心不可得,是过去舍;现在心不可得,是现在舍;未来心不可得,是未来舍;所谓三世俱舍。“自如来付法迦叶以来,以心印心,心心不异。印着空,即印不成文;印着物,即印不成法。故以心印心,心心不异。能印所印,俱难契会,故得者少。然心即无心,得即无得。“佛有三身,法身说自性虚通法,报身说一切清净法,化身说六度万行法。法身说法,不可以言语、音声、形相、文字而求。无所说,无所证,自性虚通而已。故曰:‘无法可说,是名说法。’报身、化身皆随机感现,所说法亦随事应根以为摄化,皆非真法。故曰:‘报化非真佛,亦非说法者。’“所言‘同是一精明,分为六和合。’一精明者,一心也;六和合者,六根也。此六根各与尘合,眼与色合,耳与声合,鼻与香合,舌与味合,身与触合,意与法合,中间生六识,为十八界。若了十八界无所有,束六和合为一精明,一精明者即心也。学道人皆知此,但不能免,作‘一精明六和合’解,遂被法缚,不契本心。“如来现世,欲说一乘真法,则众生不信兴谤,没于苦海。若都不说,则堕悭贪,不为众生溥舍妙道。遂设方便,说有三乘。乘有大小,得有浅深,皆非本法。故云:‘唯有一乘道,余二则非真。’然终未能显一心法,故召迦叶同法座,别付一心,离言说法。此一枝法令别行,若能契悟者,便至佛地矣。”问:“如何是道?如何修行?”师云:“道是何物,汝欲修行?”问:“诸方宗师,相承参禅学道如何?”师云:“引接钝根人语,未可依凭。”云:“此即是引接钝根人语,未审接上根人复说何法?”师云:“若是上根人,何处更就人。觅他自己尚不可得,何况更别有法当情?不见教中云:‘法法何状。’”云:“若如此,则都不要求觅也。”师云:“若与么,则省心力。”云:“如是,则浑成断绝,不可是无也。”师云:“阿谁教他无?他是阿谁?尔拟觅他?”云:“既不许觅,何故又言莫断他?”师云:“若不觅便休,即谁教尔断?尔见目前虚空作么生断他?”云:“此法可得便同虚空否?”师云:“虚空早晚向尔道有同有异?我暂如此说,尔便向这里生解。”云:“应是不与人生解耶?”师云:“我不曾障尔,要且解属于情,情生则智隔。”云:“向这里莫生情是否?”师云:“若不生情,阿谁道是?”问:“才向和尚处发言,为甚么便言话堕?”师云:“汝自是不解语人,有甚么堕负?”问:“向来如许多言说,皆是抵敌语,都未曾有实法指示于人?”师云:“实法无颠倒,汝今问处自生颠倒,觅甚么实法!”云:“既是问处自生颠倒,和尚答处如何?”师云:“尔且将物照面看,莫管他人。”又云:“只如个痴狗相似,见物动处便吠,风吹草木也不别。”又云:“我此禅宗从上相承以来,不曾教人求知求解,只云学道,早是接引之词。然道亦不可学,情存学解,却成迷道。道无方所,名大乘心。此心不在内外中间,实无方所。第一不得作知解,只是说汝如今情量尽处为道。情量若尽,心无方所。此道天真,本无名字。只为世人不识,迷在情中,所以诸佛出来说破此事。恐汝诸人不了,权立道名,不可守名而生解,故云‘得鱼忘筌’,身心自然达道。‘识心达本源,故号为沙门’。沙门果者,息虑而成,不从学得。汝如今将心求心,傍他家舍,只拟学取,有甚么得时?古人心利,才闻一言,便乃绝学,所以唤作‘绝学无为闲道人’。今时人只欲得多知多解,广求文义,唤作修行。不知多知多解,翻成壅塞。唯知多与儿酥乳吃,消与不消,都总不知。三乘学道人,皆是此样,尽名食不消者。所谓知解不消,皆为毒药,尽向生灭中取。真如之中,都无此事。故云:‘我王库内,无如是刀。’从前所有一切解处,尽须并却令空,更无分别,即是空如来藏。如来藏者,更无纤尘可有,即是‘破有法王,出现世间。’亦云‘我于然灯佛所,无少法可得。’此语只为空尔情量知解。但销镕表里情尽,都无依执,是无事人。三乘教网,只是应机之药,随宜所说,临时施设,各各不同。但能了知,即不被惑。第一不得于一机一教边守文作解。何以如此?‘实无有定法如来可说。’我此宗门,不论此事,但知息心即休,更不用思前虑后。”问:“从上来皆云‘即心是佛’,未审即哪个心是佛?”师云:“尔有几个心?”云:“为复即凡心是佛?即圣心是佛?”师云:“尔何处有凡圣心耶?”云:“即今三乘中,说有凡圣,和尚何得言无?”师云:“三乘中分明向尔道:凡圣心是妄。尔今不解,返执为有,将空作实,岂不是妄?妄故迷心。汝但除却凡情圣境,心外更无别佛。祖师西来,直指一切人全体是佛,汝今不识,执凡执圣,向外驰骋,还自迷心。所以向汝道即心是佛。一念情生,即堕异趣,无始以来不异今日。无有异法,故名成等正觉。”云:“和尚所言即者,是何道理?”师云:“觅什么道理?才有道理,便即心异。”云:“前言无始以来不异今日,此理如何?”师云:“只为觅故,汝自异他。汝若不觅,何处有异?”云:“既是不异,何更用说即?”师云:“汝若不信凡圣,阿谁向汝道即?即若不即,心亦不心,可中心即俱忘,阿尔更拟向何处觅去?”问:“妄能障自心,未审而今以何遣妄?”师云:“起妄遣妄亦成妄,妄本无根,只因分别而有。尔但于凡圣两处情尽,自然无妄,更拟若为遣他?都不得有纤毫依执,名为‘我舍两臂,必当得佛。’”云:“既无依执,当何相承?”师云:“以心传心。”云:“若心相传,云何言心亦无?”师云:“不得一法,名为传心。若了此心,即是无心无法。”云:“若无心无法,云何名传?”师云:“汝闻道传心,将谓有可得也?所以祖师云:‘认得心性时,可说不思议。了了无所得,得时不说知。’此事若教汝会,何堪也。”问:“只如目前虚空,可不是境,岂无指境见心乎?”师云:“甚么心教汝向境上见?设汝见得,只是个照境的心。如人以镜照面,纵然得见眉目分明,元来只是影像,何关汝事!”云:“若不因照,何时得见?”师云:“若也涉因,常须假物,有什么了时?汝不见他向汝道:‘拨手似君无一物,徒劳谩说数千般?’”云:“他若识了,照亦无物耶?”师云:“若是无物,更何用照?尔莫开眼寐语去。”上堂云:“百种多知,不如无求最第一也。道人是无事人,实无许多般心,亦无道理可说,无事散去。”问:“如何是世谛?”师云:“说葛藤作什么!本来清净,何假言说问答。但无一切心,即名无漏智。汝每日行住坐卧,一切言语,但莫着有为法,出言瞬目,尽同无漏。如今末法向去,多是学禅道者,皆着一切声色,何不与我心心同虚空去,如枯木石头去,如寒灰死火去,方有少分相应。若不如是,他日尽被阎老子拷尔在。尔但离却有无诸法,心如日轮,常在虚空,光明自然,不照而照,不是省力的事?到此之时,无栖泊处,即是行诸佛行,便是‘应无所住而生其心。’此是尔清净法身,名为阿耨菩提。若不会此意,纵尔学得多知,勤苦修行,草衣木食,不识自心,尽名邪行,定作天魔眷属。如此修行,当复何益?志公云:‘佛本是自心作,哪得向文字中求?’饶尔学得三贤四果、十地满心,也只是在凡圣内坐。不见道‘诸行无常,是生灭法。’‘势力尽,箭还坠,招得来生不如意,争似无为实相门?一超直入如来地。’为尔不是与么人,须要向古人建化门广学知解。志公云:‘不逢出世明师,枉服大乘法药。’尔如今一切时中,行住坐卧,但学无心,久久须实得。为尔力量小,不能顿超,但得三年、五年或十年,须得个入头处,自然会去。为尔不能如是,须要将心学禅学道,佛法有甚么交涉?故云:‘如来所说,皆为化人。’如将黄叶为金,止小儿啼,决定不实。若有实得,非我宗门下客,且与尔本体有甚交涉!故经云:‘实无少法可得,名为阿耨菩提。’若也会得此意,方知佛道魔道俱错。本来清净,皎皎地,无方圆,无大小,无长短等相;无漏无为,无迷无悟。了了见,无一物,亦无人,亦无佛。大千沙界海中沤,一切圣贤如电拂,一切不如心真实。法身从古至今,与佛祖一般,何处欠少一毫毛?既会如是意,大须努力,尽今生去,出息不保入息。”问:“六祖不会经书,何得传衣为祖?秀上座是五百人首座,为教授师,讲得三十二本经论,云何不传衣?”师云:“为他有心,是有为法,所修所证,将为是也。所以五祖付六祖。六祖当时只是默契,得密授如来甚深意,所以付法与他。汝不见道:‘法本法无法,无法法亦法,今付无法时,法法何曾法。’若会此意,方名出家儿,方好修行。若不信,云何明上座走来大庾岭头寻六祖,六祖便问:‘汝来求何事?为求衣?为求法?’明上座云:‘不为衣来,但为法来。’六祖云:‘汝且暂时敛念,善恶都莫思量。’明乃禀语。六祖云:‘不思善,不思恶,正当与么时,还我明上座父母未生时面目来。’明于言下忽然默契,便礼拜云:‘如人饮水,冷暖自知。某甲在五祖会中,枉用三十年工夫,今日方省前非。’六祖云:‘如是。’到此之时,方知祖师西来直指人心,见性成佛,不在言说。岂不见阿难问迦叶云:‘世尊传金襴外,别传何物?’迦叶召阿难,阿难应诺。迦叶云:‘倒却门前刹竿着。’此便是祖师之标榜也,甚深!阿难三十年为侍者,只为多闻智慧,被佛诃云:‘汝千日学慧,不如一日学道。’若不学道,滴水难消。”问:“如何得不落阶级?”师云:“但终日吃饭,未曾咬着一粒米;终日行,未曾踏着一片地。与么时,无人我等相,终日不离一切事,不被诸境惑,方名自在人。更时时念念不见一切相,莫认前后三际。前际无去,今际无住,后际无来,安然端坐,任运不拘,方名解脱。努力努力!此门中千人万人,只得三个五个。若不将为事,受殃有日在。故云:‘着力今生须了却,谁能累劫受余殃?’” 黄檗断际禅师宛陵录 裴相公问师曰:“山中四五百人,几人得和尚法?”师云:“得者莫测其数。何故?道在心悟,岂在言说?言说只是化童蒙耳。”问:“如何是佛?”师云:“即心是佛,无心是道。但无生心动念、有无长短、彼我能所等心,心本是佛,佛本是心,心如虚空。所以云:‘佛真法身,犹若虚空。’不用别求,有求皆苦。设使恒沙劫行六度万行得佛菩提,亦非究竟。何以故?为属因缘造作故。因缘若尽,还归无常。所以云:‘报化非真佛,亦非说法者。’但识自心,无我无人,本来是佛。”问:“圣人无心即是佛,凡夫无心,莫沉空寂否?”师云:“法无凡圣,亦无沉寂。法本不有,莫作无见;法本不无,莫作有见。有之与无,尽是情见,犹如幻翳。所以云:‘见闻如幻翳,知觉乃众生。’祖师门中,只论息机忘见。所以忘机则佛道隆,分别则魔军炽。”问:“心既本来是佛,还修六度万行否?”师云:“悟在于心,非关六度万行,六度万行尽是化门接物度生边事。设使菩提、真如、实际、解脱、法身,直至十地、四果圣位,尽是度门,非关佛心。心即是佛,所以一切诸度门中,佛心第一。但无生死烦恼等心,即不用菩提等法。所以道:‘佛说一切法,度我一切心;我无一切心,何用一切法?’从佛至祖,并不论别事,唯论一心,亦云一乘。所以十方谛求,更无余乘。‘此众无枝叶,唯有诸贞实。’所以此意难信。达摩来此土,至梁魏二国,只有可大师一人密信自心,言下便会,即心是佛。身心俱无,是名大道。大道本来平等,所以深信含生同一真性。心性不异,即性即心;心不异性,名之为祖。所以云:‘认得心性时,可说不思议。’”问:“佛度众生否?”师云:“实无众生如来度者。我尚不可得,非我何可得?佛与众生皆不可得。”云:“现有三十二相及度众生,何得言无?”师云:“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。佛与众生,尽是汝作妄见,只为不识本心,谩作见解。才作佛见,便被佛障;作众生见,被众生障。作凡作圣作净作秽等见,尽成其障,障汝心故,总成轮转。犹如猕猴,放一捉一,无有歇期,一等是学。直须无学,无凡无圣,无净无垢,无大无小,无漏无为,如是一心中,方便勤庄严。听汝学得三乘十二分教,一切见解,总须舍却。所以除去所有,唯置一床,寝疾而卧。只是不起诸见,无一法可得,不被法障,透脱三界凡圣境域,始得名为出世佛。所以云:‘稽首如空无所依’,出过外道。心既不异,法亦不异;心既无为,法亦无为。万法尽由心变,所以‘我心空故诸法空,千品万类悉皆同。’尽十方空界同一心体,心本不异,法亦不异。只为汝见解不同,所以差别。譬如诸天共宝器食,随其福德,饭色有异。十方诸佛实无少法可得,名为阿耨菩提。只是一心,实无异相,亦无光彩,亦无胜负。无胜故无佛相,无负故无众生相。”云:“心既无相,岂得全无三十二相、八十种好化度众生耶?”师云:“三十二相属相,凡所有相,皆是虚妄;八十种好属色,若以色见我,是人行邪道,不能见如来。”问:“佛性与众生性为同为别?”师云:“性无同异。若约三乘教,即说有佛性,有众生性,遂有三乘因果,即有同异;若约佛乘及祖师相传,即不说如是事,唯有一心,非同非异,非因非果。所以云:‘唯此一乘道,无二亦无三,除佛方便说。’”问:“无边身菩萨为什么不见如来顶相?”师云:“实无可见。何以故?无边身菩萨便是如来,不应更见。只教尔不作佛见,不落佛边;不作众生见,不落众生边;不作有见,不落有边;不作无见,不落无边;不作凡见,不落凡边;不作圣见,不落圣边。但无诸见,即是无边身。若有见处,即名外道。外道者乐于诸见,菩萨于诸见而不动,如来者即诸法如义。所以云:‘弥勒亦如也,众圣贤亦如也。’如即无生,如即无灭,如即无见,如即无闻。如来顶即是圆见,亦无圆见,故不落圆边。所以佛身无为,不堕诸数,权以虚空为喻,圆同太虚,无欠无余,等闲无事。莫强辨他境,辨着便成识。所以云:‘圆成沉识海,流转若飘蓬。’只道我知也、学得也、契悟也、解脱也、有道理也,强处即如意,弱处即不如意,似这个见解,有什么用处?我向汝道:‘等闲无事,莫谩用心。不用求真,唯须息见。’所以内见外见俱错,佛道魔道俱恶。所以文殊暂起二见,贬向二铁围山。文殊即实智,普贤即权智,权实相对治,究竟亦无权实,唯是一心。心且不佛不众生,无有异见。才有佛见,便作众生见。有见无见,常见断见,便成二铁围山,被见障故。祖师直指一切众生本心本体本来是佛,不假修成,不属渐次,不是明暗。不是明,故无明;不是暗,故无暗。所以无无明,亦无无明尽。入我此宗门,切须在意,如此见得,名之为法。见法故,名之为佛。佛法俱无,名之为僧,唤作无为僧,亦名一体三宝。夫求法者,不着佛求,不着法求,不着众求,应无所求。不着佛求,故无佛;不着法求,故无法;不着众求,故无僧。”问:“和尚见今说法,何得言无僧亦无法。”师云:“汝若见有法可说,即是以音声求我。若见有我,即是处所。法亦无法,法即是心。所以祖师云:‘付此心法时,法法何曾法。无法无本心,始解心心法。’实无一法可得,名坐道场。道场者,只是不起诸见。悟法本空,唤作空如来藏。本来无一物,何处有尘埃?若得此中意,逍遥何所论。”问:“本来无一物,无物便是否?”师云:“无亦不是,菩提无是处,亦无无知解。”问:“何者是佛?”师云:“汝心是佛,佛即是心,心佛不异,故云即心是佛。若离于心,别更无佛。”云:“若自心是佛,祖师西来,如何传授?”师云:“祖师西来,唯传心佛,直指汝等心本来是佛。心心不异,故名为祖。若直下见此意,即顿超三乘一切诸位,本来是佛,不假修成。”云:“若如此,十方诸佛出世,说于何法?”师云:“十方诸佛出世,只共说一心法,所以佛密付与摩诃大迦叶。此一心法体,尽虚空遍法界,名为诸佛理。论这个法,岂是汝于言句上解得他?亦不是于一机一境上见得他。此意唯是默契得。这一门名为无为法门,若欲会得,但知无心,忽悟即得。若用心拟学取,即转远去。若无岐路心、一切取舍心,心如木石,始有学道分。”云:“如今现有种种妄念,何以言无?”师云:“妄本无体,即是汝心所起。汝若识心是佛,心本无妄,哪得起心更认于妄?汝若不生心动念,自然无妄。所以云:‘心生则种种法生,心灭则种种法灭。’”云:“今正妄念起时,佛在何处?”师云:“汝今觉妄起时,觉正是佛。可中若无妄念,佛亦无。何故如此?为汝起心作佛见,便谓有佛可成;作众生见,便谓有众生可度。起心动念,总是汝见处。若无一切见,佛有何处所?如文殊才起佛见,便贬向二铁围山。”云:“今正悟时,佛在何处?”师云:“问从何来?觉从何起?语默动静、一切声色,尽是佛事,何处觅佛?不可更头上安头,嘴上加嘴。但莫生异见,山是山,水是水,僧是僧,俗是俗,山河大地、日月星辰总不出汝心,三千世界都来是汝个自己,何处有许多般?心外无法,满目青山。虚空世界皎皎地无丝发许与汝作见解,所以一切声色是佛之慧目。法不孤起,仗境方生。为物之故,有其多智。终日说,何曾说?终日闻,何曾闻?所以释迦四十九年说,未尝说着一字。”云:“若如此,何处是菩提?”师云:“菩提无是处,佛亦不得菩提,众生亦不失菩提。不可以身得,不可以心求,一切众生即菩提相。”云:“如何发菩提心?”师云:“菩提无所得,尔今但发无所得心,决定不得一法,即菩提心。菩提无住处,是故无有得者。故云:‘我于然灯佛所,无有少法可得,佛即与我授记。’明知一切众生本是菩提,不应更得菩提。尔今闻发菩提心,将谓一个心学取佛去,唯拟作佛。任尔三祇劫修,亦只得个报化佛,与尔本源真性佛有何交涉?故云:‘外求有相佛,与汝不相似。’”问:“本既是佛,哪得更无四生六道种种形貌不同?”师云:“诸佛体圆,更无增减,流入六道,处处皆圆。万类之中,个个是佛。譬如一团水银,分散诸处,颗颗皆圆。若不分时,只是一块。此一即一切,一切即一。种种形貌,喻如屋舍。舍驴屋入人屋,舍人身至天身,乃至声闻缘觉菩萨佛屋,皆是汝取舍处,所以有别。本源之性,何得有别?”问:“诸佛如何行大慈悲,为众生说法?”师云:“佛慈悲者,无缘,故名大慈悲。慈者,不见有佛可成;悲者,不见有众生可度。其所说法,无说无示;其听法者,无闻无得。譬如幻士为幻人说法。这个法,若为道我从善知识言下领得,会也悟也;这个慈悲,若为汝起心动念学得他见解,不是自悟本心,究竟无益。”问:“何者是精进?”师云:“身心不起,是名第一牢强精进。才起心向外求者,名为歌利王爱游猎去。心不外游,即是忍辱仙人。身心俱无,即是佛道。”问:“若无心行此道,得否?”师云:“无心便是行此道,更说什么得与不得。且如瞥起一念,便是境。若无一念,便是境忘心自灭,无复可追寻。”问:“如何是出三界?”师云:“善恶都莫思量,当处便出三界。如来出世,为破三有。若无一切心,三界亦非有。如一微尘破为百分,九十九分是无,一分是有,摩诃衍不能胜出。百分俱无,摩诃衍始能胜出。”上堂云:“即心是佛。上至诸佛,下至蠢动含灵,皆有佛性,同一心体。所以达摩从西天来,唯传一心法,直指一切众生本来是佛,不假修行。但如今识取自心,见自本性,更莫别求。云何识自心?即如今言语者,正是汝心。若不言语,又不作用,心体如虚空相似,无有相貌,亦无方所。亦不一向是无,有而不可见故。祖师云:‘真性心地藏,无头亦无尾,应缘而化物,方便呼为智。’若不应缘之时,不可言其有无。正应之时,亦无踪迹。既知如此,如今但向无中栖泊,即是行诸佛路。经云:‘应无所住而生其心。’一切众生轮回生死者,意缘走作,心于六道不停,致使受种种苦。《净名》云:‘难化之人,心如猿猴。故以若干种法制御其心,然后调伏。’所以‘心生种种法生,心灭种种法灭。’故知一切诸法,皆由心造,乃至人天、地狱、六道、修罗,尽由心造。如今但学无心,顿息诸缘,莫生妄想分别,无人无我,无贪嗔,无憎爱,无胜负。但除却如许多种妄想,性自本来清净,即是修行菩提、法、佛等。若不会此意,纵尔广学、勤苦修行、木食草衣,不识自心,皆名邪行,尽作天魔外道水陆诸神。如此修行,当复何益?志公云:‘本体是自心作,哪得文字中求?’如今但识自心,息却思惟妄想,尘劳自然不生。《净名》云:‘唯置一床,寝疾而卧。’心不起也,如人卧疾,攀缘都息,妄想歇灭,即是菩提。如今若心里纷纷不定,任尔学到三乘四果、十地诸位,合杀只向凡圣中坐。诸行尽归无常,势力皆有尽期,犹如箭射于空,力尽还堕,却归生死轮回。如斯修行,不解佛意,虚受辛苦,岂非大错!志公云:‘未逢出世明师,枉服大乘法药。’如今但一切时中,行住坐卧,但学无心,亦无分别,亦无依倚,亦无住着,终日任运腾腾,如痴人相似。世人尽不识尔,尔亦不用教人识不识,心如顽石头,都无缝罅,一切法透汝心不入,兀然无着,如此始有少分相应。“透得三界境过,名为佛出世。不漏心相,名为无漏智。不作人天业,不作地狱业,不起一切心,诸缘尽不生,即此身心是自由人。不是一向不生,只是随意而生。经云:‘菩萨有意生身’是也。忽若未会无心,着相而作者,皆属魔业。乃至作净土佛事,并皆成业,乃名佛障。障汝心故,被因果管束,去住无自由分。所以菩提等法,本不是有,如来所说,皆是化人,犹如黄叶为金,权止小儿啼,故实无有法名阿耨菩提。如今既会此意,何用区区?但随缘消旧业,更莫造新殃。心里明明,所以旧时见解总须舍却。《净名》云:‘除去所有。’《法华》云:‘二十年中常令除粪。’只是除去心中作见解处。又云:‘蠲除戏论之粪。’所以如来藏本自空寂,并不停留一法。故经云:‘诸佛国土亦复皆空。’若言佛道是修学而得,如此见解,全无交涉。或作一机一境,扬眉动目,抵对相当,便道契会也,得证悟禅理也。忽逢一人不解,便道都无所知。对他若得道理,心中便欢喜;若被他折伏,不如他,便即心怀惆怅。如此心意学禅,有何交涉?任汝会得少许道理,即得个心所法,禅道总没交涉。所以达摩面壁,都不令人有见处。故云:‘忘机是佛道,分别是魔境。’此性,纵汝迷时亦不失,悟时亦不得。天真自性,本无迷悟,尽十方虚空界,元来是我一心体。纵汝动用造作,岂离虚空?虚空本来无大无小,无漏无为,无迷无悟。了了见,无一物,亦无人,亦无佛。绝纤毫的量,是无依倚,无粘缀,一道清流,是自性无生法忍,何有拟议?真佛无口,不解说法;真听无耳,其谁闻乎?珍重!”师一日上堂,开示大众云:“预前若打不彻,腊月三十夜到来,管取尔热乱。有般外道才见人说做工夫,他便冷笑:‘犹有这个在?’我且问尔:‘忽然临命终时,尔将何抵敌生死?’尔且思量看,却有个道理,哪得天生弥勒,自然释迦?有一般闲神野鬼,才见人有些少病,便与他人说:‘尔只放下着。’及至他有病,又却理会不下,手忙脚乱。争奈尔肉如利刀碎割,做主宰不得。万般事须是闲时办得下,忙时得用,多少省力。休待临渴掘井,做手脚不办,这场狼藉,如何回避?前路黑暗,信采胡钻乱撞,苦哉苦哉!平日只学口头三昧,说禅说道,喝佛骂祖,到这里都用不着。平日只管瞒人,争知道今日自瞒了也,阿鼻地狱中决定放尔不得。而今末法将沉,全仗有力量兄弟家负荷,续佛慧命,莫令断绝,今时才有一个半个。行脚只去观山观景,不知光阴能有几何。一息不回,便是来生,未知甚么头面。呜呼!劝尔兄弟家,趁色力康健时,讨取个分晓处,不被人瞒底一段大事。这些关棙子甚是容易,自是尔不肯去下死志做工夫,只管道难了又难。好教尔知,哪得树上自生的木杓?尔也须自去做个转变始得。若是个丈夫汉,看个公案。僧问赵州:‘狗子还有佛性也无?’州云:‘无。’但二六时中看个‘无’字,昼参夜参,行住坐卧,着衣吃饭处,阿屎放尿处,心心相顾,猛着精彩,守个‘无’字。日久月深,打成一片,忽然心花顿发,悟佛祖之机,便不被天下老和尚舌头瞒,便会开大口。达摩西来,无风起浪;世尊拈花,一场败缺。到这里说甚么阎罗老子,千圣尚不奈尔何。不信道,直有这般奇特,为甚如此?事怕有心人。”颂曰:“尘劳迥脱事非常,紧把绳头做一场。不是一翻寒彻骨,争得梅花扑鼻香?”师本是闽中人,幼于本州黄檗山出家。额间隆起如珠,音辞朗润,志意冲澹。后游天台,逢一僧如旧识。乃同行。属涧水暴涨,师倚杖而止。其僧率师同过,师云:“请兄先过。”其僧即浮笠于水上便过。师云:“我却共个稍子作队,悔不一棒打杀。”有僧辞归宗,宗云:“往甚处去?”云:“诸方学五味禅去。”宗云:“诸方有五味禅,我这里只是一味禅。”云:“如何是一味禅?”宗便打。僧云:“会也会也。”宗云:“道!道!”僧拟开口,宗又打。其僧后到师处,问甚么处来。云:“归宗来。”师云:“归宗有何言句。”僧遂举前话。师乃上堂举此因缘云:“马大师出八十四善知识,问著,个个屙漉漉地,只有归宗较些子。”师在盐官会里,大中帝为沙弥。师于佛殿上礼佛,沙弥云:“不著佛求,不著法求,不著众求。长老礼拜,当何所求?”师云:“不著佛求,不著法求,不著众求,常礼如是事。”沙弥云:“用礼何为?”师便掌,沙弥云:“太粗生。”师云:“这里是什么所在,说粗说细。”随后又掌,沙弥便走。师行脚时到南泉,一日斋时,捧钵向南泉位上坐。南泉下来见,便问:“长老什么年中行道?”师云:“威音王已前。”南泉云:“犹是王老师孙在。”师便下去。师一日出次,南泉云:“如许大身材,戴个些子大笠。”师云:“三千大千世界总在里许。”南泉云:“王老师呢?”师戴笠便行。师一日在茶堂内坐,南泉下来,问:“定慧等学,明见佛性,此理如何?”师云:“十二时中不依倚一物。”泉云:“莫便是长老见处么?”师云:“不敢。”泉云:“浆水钱且置,草鞋钱教什么人还?”师便休。后沩山举此因缘问仰山:“莫是黄檗构他南泉不得么?”仰山云:“不然。须知黄檗有陷虎之机。”沩山云:“子见处得与么长。”一日普请,泉问:“什么处去?”师云:“择菜去。”泉云:“将什么择?”师竖起刀子。泉云:“只解作宾,不解作主。”师扣三下。一日,五人新到,同时相看。一人不礼拜,以手画一圆相而立。师云:“还知道好只猎犬么?”云:“寻羚羊气来。”师云:“羚羊无气,汝向什么处寻?”云:“寻羚羊踪来。”师云:“羚羊无踪,汝向什么处寻?”云:“寻羚羊迹来。”师云:“羚羊无迹,汝向什么处寻?”云:“与么则死羚羊也。”师便休。来日升座,退问:“昨日寻羚羊僧出来。”其僧便出。师云:“老僧昨日后头未有语在,作么生?”其僧无语。师云:“将谓是本色衲僧,元来只是义学沙门。”师曾散众在洪州开元寺。裴相公一日入寺,行次,见壁画,乃问寺主:“这画是什么?”寺主云:“画高僧。”相公云:“形影在这里,高僧在什么处?”寺主无对。相公云:“此间莫有禅僧么?”寺主云:“有一人。”相公遂请师相见,乃举前话问师。师召云:“裴休。”休应诺。师云:“在什么处?”相公于言下有省,乃再请师开堂。上堂云:“汝等诸人,尽是哃酒糟汉。与么行脚,笑杀他人。总似与么容易,何处更有今日?汝还知大唐国里无禅师么?”时有僧问:“只如诸方现今出世,匡徒领众,为什么却道无禅师?”师云:“不道无禅,只道无师。”后沩山举此因缘问仰山云:“意作么生?”仰山云:“鹅王择乳,素非鸭类。”沩山云:“此实难辨。”裴相一日托一尊佛于师前胡跪云:“请师安名。”师召云:“裴休。”休应诺。师云:“与汝安名竟。”相公便礼拜。相公一日上诗一章,师接得便坐却。乃问:“会么?”相公云:“不会。”师云:“与么不会,犹较些子。若形纸墨,何有吾宗?”诗曰:“自从大士传心印,额有圆珠七尺身。挂锡十年栖蜀水,浮杯今日渡漳滨。千徒龙象随高步,万里香花结胜因。愿欲事师为弟子,不知将法付何人?”师答曰:“心如大海无边际,口吐红莲养病身。虽有一双无事手,不曾只揖等闲人。”上堂云:“夫学道者,先须并却杂学诸缘,决定不求,决定不著。闻甚深法,恰似清风届耳,瞥然而过,更不追寻,是为甚深。入如来禅,离生禅想。从上祖师唯传一心,更无二法。指心是佛,顿超等妙二觉之表,决定不流至第二念,始似入我宗门。如斯之法,汝取次人到这里拟作么生学?所以道:拟心时被拟心魔缚,非拟心时又被非拟心魔缚,非非拟心时又被非非拟心魔缚。魔非外来,出自你心。唯有无神通菩萨,足迹不可寻。若以一切时中心有常见,即是常见外道;若观一切法空,作空见者,即是断见外道。一切三界唯心,万法唯识,此犹是对外道邪见人说。若说法身以为极果,此对三贤十圣人言。故佛断二愚:一者微细所知愚,二者极微细所知愚。佛既如是,更说什么等妙二觉来?所以一切人,但欲向明,不欲向暗。但欲求悟,不受烦恼无明,便道佛是觉,众生是妄。若作如是见解,百劫千生轮回六道,更无断绝。何以故?为谤诸佛本源自性故。他分明向你道:佛且不明,众生且不暗,法无明暗故。佛且不强,众生且不弱,法无强弱故。佛且不智,众生且不愚,法无愚智故。是你出头总道解禅,开著口便病发。不说本,只说末;不说迷,只说悟;不说体,只说用。总无你话论处。他一切法且本不有,今亦不无,缘起不有,缘灭不无,本亦不有,本非本故。心亦不心,心非心故。相亦非相,相非相故。所以道无法无本心,始解心心法。法即非法,法非即法。无法无非法,故是心心法。忽然瞥起一念,了知如幻如化,即流入过去佛。过去佛且不有,未来佛且不无,又且不唤作未来佛。现在念念不住,不唤作现在佛。佛若起时,即不拟他是觉是迷、是善是恶,辄不得执滞他、断绝他。如一念瞥起,千重关锁锁不得,万丈绳索索他不住。既若如是,争合便拟灭他止他。分明向你道尔焰识,你作么生拟断他?喻如阳焰,你道近,十方世界求不可得;始道远,看时只在目前。你拟趁他,他又转远去。你始避他,他又来逐你。取又不得,舍又不得。既若如此,故知一切法性自尔,即不用愁他虑他。如言“前念是凡,后念是圣,如翻覆一般。”此是三乘教之极也。据我禅宗中,前念且不是凡,后念且不是圣;前念不是佛,后念不是众生。所以一切色是佛色,一切声是佛声。举著一理,一切理皆然。见一事,见一切事;见一心,见一切心;见一道,见一切道;一切处无不是道。见一尘,十方世界、山河大地皆然。见一滴水,即见十方世界一切性水。又见一切法,即见一切心。一切法本空,心即不无,不无即妙有。有亦不有,不有即有,即真空妙有。既若如是,十方世界,不出我之一心。一切微尘国土,不出我之一念。若然,说什么内之与外,如蜜性甜,一切蜜皆然,不可道这个蜜甜,余底苦也。何处有与么事?所以道:虚空无内外,法性自尔。虚空无中间,法性自尔。故众生即佛,佛即众生。众生与佛,元同一体。生死涅槃,有为无为,元同一体。世间出世间,乃至六道四生,山河大地,有性无性,亦同一体。言同者,名相亦空,有亦空,无亦空,尽恒沙世界,元是一空。既若如此,何处有佛度众生?何处有众生受佛度?何故如此?万法之性自尔故。若作自然见,即落自然外道;若作无我、无我所见,堕在三贤十圣位中。你如今云何将一尺一寸,便拟量度虚空?他分明向汝道:法法不相到,法自寂故。当处自住,当处自真。以身空故名法空,以心空故名性空。身心总空,故名法性空。乃至千途异说,皆不离你之本心。如今说菩提、涅槃、真如、佛性、二乘、菩萨者,皆指叶为黄金,拳掌之说。若也展手之时,一切大众,若天若人,皆见掌中都无一物。所以道:“本来无一物,何处惹尘埃”。本既无物,三际本无所有。故学道人单刀直入,须见这个意始得。故达摩大师从西天来至此土,经多少国土,只觅得可大师一人,密传心印。印你本心,以心印法,以法印心。心既如此,法亦如此。同真际,等法性,法性空中,谁是授记人?谁是成佛人?谁是得法人?他分明向你道:菩提者,不可以身得,身无相故;不可以心得,心无相故;不可以性得,性即便是本源自性天真佛故。不可以佛更得佛,不可以无相更得无相,不可以空更得空,不可以道更得道。本无所得,无得亦不可得,所以道无一法可得。只教你了取本心,当下了时,不得了相。无了无不了相,亦不可得。如此之法,得者即得。得者不自觉知,不得者亦不自觉知。如此之法,从上已来,有几人得知。所以道天下忘己者有几人?如今于一机、一境、一经、一教、一世、一时、一名、一字,六根门前领得,与机关木人何别?忽有一人出来,不于一名一相上作解者,我说此人尽十方世界觅这个人不可得,以无第二人故,继于祖位,亦云释种,无杂纯一。故言王若成佛时,王子亦随出家,此意大难知。只教你莫觅,觅便失却。如痴人山上叫一声,响从谷出,便走下山趁。及寻觅不得,又叫一声,山上响又应,亦走上山上趁。如是千生万劫,只是寻声逐响人,虚生浪死汉。汝若无声即无响。涅槃者,无闻、无知、无声,绝迹绝踪。若得如是,稍与祖师邻房也。问:“如王库藏内,都无如是刀。伏愿诲示。”师云:“王库藏者,即虚空性也。能摄十方虚空世界,皆总不出你心,亦谓之虚空藏菩萨。你若道是有是无,非有非无,总成羊角。羊角者,即你求觅者也。”问:“王库藏中有真刀否?”师云:“此亦是羊角。”云:“若王库中本无真刀,何故云‘王子持王库中真刀,出至异国?’何独言无?”师云:“持刀出者,此喻如来使者。你若言王子持王库中真刀出去者,库中应空去也。本源虚空性,不可被异人将去。是什么语?设你有者,皆名羊角。”问:“迦叶受佛心印,得为传语人否?”师云:“是。”云:“若是传语人,应不离得羊角。”师云:“迦叶自领得本心,所以不是羊角。若以领得如来心,见如来意,见如来色相者,即属如来使,为传语人。所以阿难为侍者二十年,但见如来色相,所以被佛呵云:‘唯观救世者。’不能得离羊角。”问:“文殊执剑于瞿昙前者,如何?”师云:“五百菩萨得宿命智,见过去生业障。五百者即你五阴身是,以见此夙命障,故求佛求菩萨涅槃,所以文殊将智解剑,害此有见佛心故,故言你善害。”云:“何者是剑?”师云:“解心是剑。”云:“解心即是剑,断此有见佛心,只如能断见心,何能除得?”师云:“还将你五分别智,断此有见分别心。”云:“如作有见,有求佛心,将无分别智剑断。争奈有智剑在何?”师云:“若五分别智害有见、无见,五分别智亦不可得。”云:“不可以智更断智,不可以剑更断剑?”师云:“剑自害剑,剑剑相害,即剑亦不可得。智自害智,智智相害,即智亦不可得。母子俱丧,亦复如是。”问:“如何是见性?”师云:“性即是见,见即是性,不可以性更见性。闻即是性,不可以性更闻性。只你作性见,能闻能见性,便有一异法生。他分明道:‘所可见者,不可更见。’你云何头上更著头?他分明道:‘如盘中散珠,大者大圆,小者小圆,各各不相知,各各不相碍。’‘起时不言我起,灭时不言我灭。’所以四生六道,未有不如时。且众生不见佛,佛不见众生;四果不见四向,四向不见四果;三贤十圣不见等妙二觉,等妙二觉不见三贤十圣。乃至水不见火,火不见水;地不见风,风不见地;众生不入法界,佛不出法界。所以法性无去来,无能所。见既如此,因什么道‘我见我闻、于善知识处得契悟、善知识与我说法、诸佛出世与众生说法?’迦旃延只为以生灭心传实相法,被净名呵责。分明道:‘一切法本来无缚,何用解他?本来不染,何用净他?’故云:‘宝相如是,岂可说乎?’汝今只成是非心、染净心,学得一知一解,绕天下行,见人便拟定当取,谁有心眼,谁强谁弱。若也如此,天地悬殊,更说什么见性。”云:“既言性即见,见即性,只如性自无障碍、无剂限,云何隔物即不见?又于虚空中,近即见,远即不见者,如何?”师云:“此是你妄生异见。若言隔物不见,无物言见,便谓性有隔碍者,全无交涉。性且非见非不见,法亦非见非不见。若见性人,何处不是我之本性!所以六道四生、山河大地,总是我之性净明体。故云:‘见色便见心,色心不异故。’只为取相作见闻觉知,去却前物始拟得见者,即堕二乘人中依通见解也。虚空中,近见见,远则不见,此是外道中收。分明道:‘非内亦非外,非近亦非远。’近而不可见者,万物之性也。近尚不可见,更道远而不可见,有什么意旨?” 问:“学人不会,和尚如何指示?”师云:“我无一物,从来不曾将一物与人。你无始以来,只为被人指示,觅契觅会,此可不是弟子与师俱陷王难?你但知一念不受,即是无受身;一念不想,即是无想身;决定不迁流造作,即是无行身;莫思量卜度分别,即是无识身。你如今才别起一念,即入十二因缘。无明缘行,亦因亦果,乃至老死亦因亦果。故善财童子一百一十处求善知识,只向十二因缘中求,最后见弥勒,弥勒却指见文殊,文殊者即汝本地无明。若心心别异,向外求善知识者,一念才生即灭,才灭又生。所以汝等比丘,亦生亦老亦病亦死,酬因答果以来,即五聚之生灭。五聚者,五阴也。一念不起,即十八界空,即身便是菩提华果,即心便是灵智,亦云灵台。若有所住著,即身为死尸,亦云守死尸鬼。”问:“净名默然,文殊赞叹云:‘是真入不二法门。’如何?”师云:“不二法门,即你本心也。说与不说,即有起灭。无言说时,无所显示。故文殊赞叹。”云:“净名不说,声有断灭否?”师云:“语即默,默即语。语默不二,故云声之实性亦无断灭,文殊本闻亦无断灭。所以如来常说,未曾有不说时。如来说即是法,法即是说,说法不二故。乃至报化二身、菩萨声闻、山河大地、水鸟树林,一时说法。所以语亦说,默亦说,终日说而未尝说。既若如是,但以默为本。”问:“声闻人藏形于三界,不能藏于菩提者。如何?”师云:“形者,质也。声闻人但能断三界见修,已离烦恼,不能藏于菩提,故还被魔王于菩提中捉得。于林中宴坐,还成微细见菩提心也。菩萨人已于三界、菩提,决定不舍不取。不取,故七大中觅他不得;不舍,故外魔亦觅他不得。汝但拟著一法,印子早成也。印著有,即六道四生文出;印著空,即无相文现。如今但知,决定不印一切物,此印为虚空,不一不二。空本不空,印本不有。十方虚空世界,诸佛出世,如见电光一般;观一切蠢动含灵,如响一般。见十方微尘国土,恰似海中一滴水相似。闻一切甚深法,如幻如化。心心不异,法法不异。乃至千经万论,只为你之一心,若能不取一切相。故言‘如是一心中,方便勤庄严。’”问:“如我昔为歌利王割截身体,如何?”师云:“仙人者,即是你心。歌利王好求也,不守王位,谓之贪利。如今学人不积功累德,见者便拟学,与歌利王何别?如见色时,坏却仙人眼;闻声时,坏却仙人耳。乃至觉知时,亦复如是。唤作节节支解。”云:“只如仙人忍时,不合更有节节支解。不可一心忍,一心不忍也。”师云:“你作无生见、忍辱解、无求解,总是伤损。”云:“仙人被割时,还知痛否?又云:‘此中无受者’,是谁受痛?”师云:“你既不痛,出头来觅个什么?”问:“然灯佛授记,为在五百岁中,五百岁外?”师云:“五百岁中不得授记。所言授记者,你本决定不忘不失,有为不取菩提。但以了世非世,亦不出五百岁外别得授记,亦不于五百岁中得授记。”云:“了世三际相不可得已否?”师云:“无一法可得。”云:“何故言‘频经五百世,前后极时长’?”师云:“五百世长远,当知犹是仙人。故然灯授记时,实无少法可得。”问:“教中云:‘销我亿劫颠倒想,不历僧祇获法身’者,如何?”师云:“若以三无数劫修行有所证得者,尽恒沙劫不得。若于一刹那中获得法身,直了见性者,犹是三乘教之极谈也。何以故?以见法身可获故,皆属不了义教中收。”问:“见法顿了者,见祖师意否?”师云:“祖师心出虚空外。”云:“有限剂否?”师云:“有无限剂,此皆数量对待之法。祖师云:‘且非有限量,非无限量,非非有无限量,以绝待故。你如今学者,未能出得三乘教外,争唤作禅师?分明向汝道:‘一等学禅,莫取次妄生异见。’如人饮水,冷暖自知。一行一住,一刹那间,念念不异。若不如是,不免轮回。”问:“佛身无为,不堕诸数,何故佛身舍利八斛四斗?”师云:“你作如是见,只见假舍利,不见真舍利。”云:“舍利为是本有,为复功勋?”师云:“非是本有,亦非功勋。”云:“若非本有,又非功勋,何故如来舍利,唯炼唯精,金骨常存?”师乃呵云:“你作如此见解,争唤作学禅人?你见虚空曾有骨否?诸佛心同太虚,觅什么骨?”云:“如今见有舍利,此是何法?”师云:“此从你妄想心生,即见舍利。”云:“和尚还有舍利否?请将出来看。”师云:“真舍利难见。你但以十指撮尽妙高峰为微尘,即见真舍利。夫参禅学道,须得一切处不生心。只论忘机即佛道隆,分别即魔军盛。毕竟无毛头许少法可得。”问:“祖传法,付与何人?”师云:“无法与人。”云:“云何二祖请师安心?”师云:“你若道有,二祖即合觅得心。觅心不可得故,所以道‘与你安心竟。’若有所得,全归生灭。”问:“佛穷得无明否?”师云:“无明即是一切诸佛得道之处,所以缘起是道场,所见一尘一色,便合无边理性。举足下足,不离道场。道场者,无所得也。我向你道,只无所得,名为坐道场。”云:“无明者为明为暗?”师云:“非明非暗,明暗是代谢之法。无明且不明亦不暗。不明,只是本明。不明不暗,只这一句,乱却天下人眼。所以道:‘假使满世间,皆如舍利弗,尽思共度量,不能测佛智。’其无碍慧,出过虚空,无你语论处。释迦量等三千大千世界,忽有一菩萨出来一跨,跨却三千大千世界,不出普贤一毛孔。你如今把什么本领拟学他?”云:“既是学不得,为什么道:‘归源性无二,方便有多门。’如之何?”师云:“‘归源性无二’者,无明实性即诸佛性。‘方便有多门’者,声闻人见无明生,见无明灭;缘觉人但见无明灭,不见无明生,念念证寂灭;诸佛见众生终日生而无生,终日灭而无灭,无生无灭,即大乘果。所以道:‘果满菩提圆,华开世界起。’‘举足即佛,下足即众生。’‘诸佛两足尊’者,即理足、事足,众生足、生死足,一切等足,足故不求。是你如今念念学佛,即嫌著众生,若嫌著众生,即是谤他十方诸佛。所以佛出世来,执除粪器,蠲除戏论之粪,只教你除却从来学心见心,除得尽,即不堕戏论,亦云搬粪出。只教你不生心,心若不生,自然成大智者。决定不分别佛与众生,一切尽不分别,始得入我曹溪门下。故自古先圣云:‘少行我法门。’所以无行为我法门,只是一心门,一切人到这里尽不敢入。不道全无,只是少人得,得者即是佛。珍重!” 问:“如何得不落阶级?”师云:“终日吃饭,未曾咬著一粒米。终日行,未曾踏著一片地。与么时,无人我等相,终日不离一切事,不被诸境惑,方名自在人。念念不见一切相,莫认前后三际。前际无去,今际无住,后际无来。安然端坐,任运不拘,方名解脱。努力!努力!此门中千人万人,只得三个五个。若不将为事,受殃有日在。故云:‘著力今生须了却,谁能累劫受余殃?’”师于唐大中年中,终于本山。宣宗敕谥断际禅师。塔曰广业。

临济语录

临济义玄祖师法语 府主王常侍与诸官请师升座。师上堂云:“山僧今日事不获已,曲顺人情,方登此座。若约祖宗门下,称扬大事,直是开口不得,无你措足处。山僧此日以常侍坚请,哪隐纲宗?还有作家战将直下展阵开旗么?对众证据看!” 僧问:“如何是佛法大意?”师便喝,僧礼拜。师云:“这个师僧,却堪持论。” 问:“师唱谁家曲?宗风嗣阿谁?”师云:“我在黄檗处,三度发问,三度被打。”僧拟议,师便喝,随后打,云:“不可向虚空里钉橛去也。” 有座主问:“三乘十二分教,岂不是明佛性?”师云:“荒草不曾锄。”主云:“佛岂赚人也?”师云:“佛在什么处?”主无语。师云:“对常侍前拟瞒老僧,速退!速退!妨他别人诸问。”复云:“此日法筵为一大事故,更有问话者么?速致问来。你才开口,早无交涉也!何以如此?不见释尊云:‘法离文字,不属因,不在缘故。’为你信不及,所以今日葛藤。恐滞常侍与诸官员,昧他佛性,不如且退。”喝一喝云:“少信根人,终无了日!久立,珍重!” 师因一日到河府,府主王常侍请师升座。时麻谷出问:“大悲千手眼,哪个是正眼?”师云:“大悲千手眼,哪个是正眼?速道!速道!”麻谷拽师下座,麻谷却坐。师近前云:“不审。”麻谷拟议,师亦拽麻谷下座,师却坐。麻谷便出去,师便下座。 上堂云:“赤肉团上有一无位真人,常从汝等诸人面门出入。未证据者看看。”时有僧出问:“如何是无位真人?”师下禅床把住云:“道!道!”其僧拟议,师托开云:“无位真人是什么干屎橛?!”便归方丈。上堂,有僧出礼拜,师便喝。僧云:“老和尚莫探头好。”师云:“你道落在什么处?”僧便喝。又有僧问:“如何是佛法大意?”师便喝,僧礼拜。师云:“你道好喝也无?”僧云:“草贼大败。”师云:“过在什么处?”僧云:“再犯不容。”师便喝。是日两堂首座相见,同时下喝。僧问师:“还有宾主也无?”师云:“宾主历然。”师云:“大众!要会临济宾主句,问取堂中二首座。”便下座。 上堂,僧问:“如何是佛法大意?”师竖起拂子,僧便喝,师便打。又僧问:“如何是佛法大意?”师亦竖起拂子,僧便喝,师亦喝。僧拟议,师便打。师乃云:“大众!夫为法者,不避丧身失命。我二十年在黄檗先师处,三度问佛法的大意,三度蒙他赐杖,如蒿枝拂着相似。如今更思得一顿棒吃,谁人为我行得?”时有僧出众云:“某甲行得。”师拈棒与他,其僧拟接,师便打。 上堂。僧问:“如何是剑刃上事?”师云:“祸事!祸事!”僧拟议,师便打。问:“只如石室行者踏碓,忘却移脚,向什么处去?”师云:“没溺深泉。”师乃云:“但有来者,不亏欠他,总识他来处。若如此来,恰似失却;不如此来,无绳自缚。一切时中莫乱斟酌,会与不会,都来是错。分明如此道,一任天下人贬剥!久立,珍重。” 上堂云:“一人在孤峰顶上,无出身之路。一人在十字街头,亦无向背。哪个在前,哪个在后?不作维摩诘,不作傅大士。珍重!” 上堂云:“有一人论劫在途中,不离家舍;有一人离家舍,不在途中。哪个合受人天供养?”便下座。 上堂。僧问:“如何是第一句?”师云:“三要印开朱点窄,未容拟议主宾分。”问:“如何是第二句?”师云:“妙解岂容无著问,沤和争负截流机。”问:“如何是第三句?”师云:“看取棚头弄傀儡,抽牵都藉里头人。”师又云:“一句语须具三玄门,一玄门须具三要,有权有用。汝等诸人,作么生会?”下座。师晚参示众云:“有时夺人不夺境,有时夺境不夺人,有时人境俱夺,有时人境俱不夺。”时有僧问:“如何是夺人不夺境”师云:“煦日发生铺地锦,婴孩垂发白如丝。”僧云:“如何是夺境不夺人?”师云:“王令已行天下遍,将军塞外绝烟尘。”僧云:“如何是人境两俱夺?”师云:“并汾绝信,独处一方。”僧云:“如何是人境俱不夺?”师云:“王登宝殿,野老讴歌。”师乃云:“今时学佛法者,且要求真正见解。若得真正见解,生死不染,去住自由。不要求殊胜,殊胜自至。“道流!只如自古先德,皆有出人的路。如山僧指示人处,只要你不受人惑,要用便用,更莫迟疑。如今学者不得,病在什么处?病在不自信处。你若自信不及,即便忙忙地徇一切境转,被他万境回换,不得自由。你若能歇得念念驰求心,便与祖佛不别。你欲得识祖佛么?只你面前听法的是。学人信不及,便向外驰求。设求得者,皆是文字胜相,终不得他活祖意。莫错!诸禅德!此时不遇,万劫千生,轮回三界,徇好境掇去驴牛肚里生。“道流!约山僧见处,与释迦不别。今日多般用处,欠少什么?六道神光,未曾间歇。若能如是见得,只是一生无事人。大德!三界无安,犹如火宅,此不是你久停住处。无常杀鬼,一刹那间,不拣贵贱老少。你要与祖佛不别,但莫外求。你一念心上清净光,是你屋里法身佛;你一念心上无分别光,是你屋里报身佛;你一念心上无差别光,是你屋里化身佛。此三种身,是你即今目前听法的人。只为不向外驰求,有此功用。据经论家,取三种身为极则,约山僧见处不然,此三种身是名言,亦是三种依。古人云:“身依义立,土据体论。”法性身,法性土,明知是光影。大德!你且识取弄光影的人,是诸佛之本源。一切处是道流归舍处。是你四大色身不解说法听法,脾胃肝胆不解说法听法,虚空不解说法听法,是什么解说法听法?是你目前历历地,无一个形段孤明,是这个解说法听法。若如是见得,便与祖佛不别。但一切时中,更莫间断,触目皆是。只为情生智隔,想变体殊,所以轮回三界,受种种苦。若约山僧见处,无不甚深,无不解脱。“道流!心法无形,通贯十方。在眼曰见,在耳曰闻,在鼻嗅香,在口谈论,在手执捉,在足运奔。本是一精明,分为六和合。一心既无,随处解脱。山僧如此说,意在什么处?只为道流一切驰求心不能歇,上他古人闲机境。道流!取山僧见处,坐断报化佛头。十地满心,犹如客作儿;等妙二觉,担枷锁汉;罗汉辟支,犹如厕秽;菩提涅槃,如系驴橛。何以如此?只为道流不达三祇劫空,所以有此障碍。若是真正道人,终不如是。但能随缘消旧业,任运著衣裳,要行即行,要坐即坐,无一念心希求佛果。缘何如此?古人云:‘若欲作业求佛,佛是生死大兆。’大德!时光可惜。只拟傍家波波地学禅学道,认名认句,求佛求祖,求善知识意度。莫错!道流!你只有一个父母,更求何物!你自返照看。古人云:‘演若达多失却头,求心歇处即无事。’大德!且要平常,莫作模样。有一般不识好恶秃奴,便即见神见鬼,指东划西,好晴好雨。如是之流,尽须抵债!向阎老子前吞热铁丸有日在!好人家男女,被这一般野狐精魅所著,便即捏怪。瞎屡生!索饭钱有日在!”师示众云:“道流!切要求取真正见解,向天下横行,免被这一般精魅惑乱。无事是贵人。但莫造作,只是平常。你拟向外傍家求过觅脚手,错了也!只拟求佛,佛是名句,你还识驰求地么?三世十方佛祖出来,也只为求法。如今参学道流,也只为求法。得法始了,未得,依前轮回五道。云何是法?法者是心法。心法无形,通贯十方。目前现用,人信不及,便乃认名认句,向文字中求,意度佛法,天地悬殊。“道流!山僧说法,说什么法?说心地法,便能入凡入圣,入净入秽,入真入俗。要且不是你真俗凡圣,能与一切真俗凡圣安着名字,真俗凡圣与此人安着名字不得。道流!把得便用,更不著名字,号之为玄旨。山僧说法,与天下人别。只如有个文殊普贤出来目前,各现一身问法。才道‘咨和尚’,我早辨了也。老僧稳坐,更有道流来相见时,我尽辨了也。何以如此?只为我见处别。外不取凡圣,内不住根本,见彻更不疑谬。” 师示众云:“道流!佛法无用功处,只是平常无事,屙屎送尿,著衣吃饭,困来即卧。愚人笑我,智乃知焉。古人云:‘向外作工夫,总是痴顽汉。’你且随处作主,立处皆真,境来回换不得。纵有从来习气、五无间业,自为解脱大海。今时学者总不识法,犹如触鼻羊,逢着物安在口里,奴郎不辨,宾主不分。如是之流,邪心入道,闹处即入,不得名为真出家人,正是真俗家人。夫出家者,须辨得平常真正见解。辨佛辨魔,辨真辨伪,辨凡辨圣。若如是辨得,名真出家。若魔佛不辨,正是出一家入一家,唤作‘造业众生’,未得名为真出家。只如今有一个佛魔,同体不分,如水乳合,鹅王吃乳。如明眼道流,魔佛俱打。你若爱圣憎凡,生死海里浮沉。”问:“如何是佛魔?”师云:“你一念心疑处是魔。你若达得万法无生,心如幻化,更无一尘一法,处处清净,是佛。然佛与魔是染净二境,约山僧见处,无佛无众生,无古无今。得者便得,不历时节,无修无证,无得无失,一切时中,更无别法。设有一法过此者,我说如梦如化。山僧所说皆是。道流!即今目前孤明历历的听者,此人处处不滞,通贯十方,三界自在,入一切境差别,不能回换。一刹那间透入法界,逢佛说佛,逢祖说祖,逢罗汉说罗汉,逢饿鬼说饿鬼。向一切处游履国土,教化众生,未曾离一念。随处清净,光透十方,万法一如。“道流!大丈夫儿,今日方知本来无事。只为你信不及,念念驰求,舍头觅头,自不能歇。如圆顿菩萨入法界现身,向净土中厌凡忻圣。如此之流,取舍未忘,染净心在。如禅宗见解,又且不然,直是现今,更无时节。山僧说处,皆是一期药病相治,总无实法。若如是见得,是真出家,日消万两黄金。道流!莫取次,被诸方老师印破面门,道我解禅解道,辩似悬河,皆是造地狱业。若是真正学道人,不求世间过,切急要求真正见解。若达真正,见解圆明,方始了毕。”问:“如何是真正见解?”师云:“你但一切入凡入圣,入染入净,入诸佛国土,入弥勒楼阁,入毗卢遮那法界,处处皆现国土成住坏空。佛出于世,转大法轮,却入涅槃,不见有去来相貌,求其生死了不可得。便入无生法界,处处游履国土,入华藏世界,尽见诸法空相,皆无实法。唯有听法无依道人,是诸佛之母,所以佛从无依生。若悟无依,佛亦无得。若如是见得者,是真正见解。学人不了,为执名句,被他凡圣名碍。所以障其道眼,不得分明。只如十二分教,皆是表显之说,学者不会,便向表显名句上生解,皆是依倚,落在因果,未免三界生死。你若欲得生死去住脱著自由,即今识取听法的人,无形无相,无根无本,无住处,活泼泼地。应是万种施设,用处只是无处。所以觅著转远,求之转乖,号之为秘密。“道流!你莫认著个梦幻伴子,迟晚中间便归无常。你向此世界中觅个什么物作解脱?觅取一口饭吃,补毳过时?且要访寻知识,莫因循逐乐。光阴可惜,念念无常。粗则被地水火风,细则被生住异灭四相所逼。道流!今时且要识取四种无相境,免被境摆扑。” 问:“如何是四种无相境?”师云:“你一念心疑,被地来碍;你一念心爱,被水来溺;你一念心嗔,被火来烧;你一念心喜,被风来飘。若能如是辨得,不被境转,处处用境,东涌西没,南涌北没,中涌边没,边涌中没,履水如地,履地如水。缘何如此?为达四大如梦如幻故。道流!你只今听法者,不是你四大,能用你四大。若能如是见得,便乃去住自由。约山僧见处,无嫌的法。你若爱圣,圣者圣之名。有一般学人,向五台山里求文殊,早错了也!五台山无文殊。你欲识文殊么?只你目前用处,始终不异,处处不疑,此个是活文殊。你一念心无差别光,处处总是真普贤。你一念心自能解缚,随处解脱,此是观音三昧法,互为主伴。出则一时出,一即三,三即一。如是解得,始好看教。”师示众云:“如今学道人且要自信,莫向外觅,总上他闲尘境,都不辨邪正。只如有祖有佛,皆是教迹中事。有人拈起一句子语,或隐显中出,便即疑生,照天照地,傍家寻问,也大忙然。大丈夫儿,莫这么论主论贼,论是论非,论色论财,论说闲话过日。山僧此间不论僧俗,但有来者,尽识得他。任他向什么处出来,但有声名文句,皆是梦幻。却见乘境的人,是诸佛之玄旨。佛境不能自称我是佛境,还是这个无依道人,乘境出来。若有人出来问我求佛,我即应清净境出;有人问我菩萨,我即应慈悲境出;有人问我菩提,我即应净妙境出;有人问我涅槃,我即应寂静境出。境即万般差别,人即不别,所以应物现形,如水中月。“道流!你若欲得如法,直须是大丈夫儿始得。若萎萎随随地,则不得也。夫如瓦嗄之器,不堪贮醍醐。如大器者,直要不受人惑,随处作主,立处皆真。但有来者,皆不得受。你一念疑,即魔入心。如菩萨疑时,生死魔得便。但能息念,更莫外求,物来则照。你但信现今用底,一个事也无。你一念心,生三界,随缘被境,分为六尘。你如今应用处欠少什么?一刹那间便入净入秽,入弥勒楼阁,入三眼国土,处处游履,唯见空名。”问:“如何是三眼国土?”师云:“我共你入净妙国土中,著清净衣,说法身佛;又入无差别国土中,著无差别衣,说报身佛;又入解脱国土中,著光明衣,说化身佛。此三眼国土皆是依变。约经论家,取法身为根本,报化二身为用。山僧见处,法身即不解说法。所以古人云:‘身依义立,土据体论。’法性身、法性土,明知是建立之法,依通国土。空拳黄叶,用诳小儿,蒺藜夌刺枯骨上觅什么汁?心外无法,内亦不可得,求什么物?你诸方言,道有修有证,莫错!设有修得者,皆是生死业。你言六度万行齐修,我见皆是造业。求佛求法,即是造地狱业;求菩萨亦是造业;看经看教亦是造业——佛与祖师是无事人,所以有漏有为。无漏无为,为清净业。有一般瞎秃子,饱吃饭了,便坐禅观行,把捉念漏,不令放起,厌喧求静,是外道法。祖师云:‘你若住心看静,举心外照,摄心内澄,凝心入定,如是之流,皆是造作。’是你如今如此听法的人,作么生拟修他、证他、庄严他?渠且不是修的物,不是庄严得的物。若教他庄严,一切物即庄严得,你且莫错!“道流!你取这一般老师口里语,为是真道,是善知识不思议,我是凡夫心,不敢测度他老宿。瞎屡生!你一生只作这个见解,辜负这一双眼。冷噤噤地,如冻凌上驴驹相似。我不敢毁善知识,怕生口业。道流!夫大善知识,始敢毁佛毁祖,是非天下,排斥三藏教,骂辱诸小儿,向逆顺中觅人。所以我于十二年中,求一个业性如芥子许不可得。若似新妇子禅师,便即怕趁出院不与饭吃,不安不乐。自古先辈,到处人不信,被递出始知是贵。若到处人尽肯,堪作什么!所以师子一吼,野干脑裂。“道流!诸方说有道可修,有法可证,你说证何法?修何道?你今用处欠少什么物?修补何处?后生小阿师不会,便即信这般野狐精魅,许他说事,系缚他人。言道:‘理行相应,护惜三业,始得成佛。’如此说者,如春细雨。古人云:‘路逢达道人,第一莫向道。’所以言:‘若人修道道不行,万般邪境竞头生。智剑出来无一物,明头未显暗头明。’所以古人云:‘平常心是道。’大德!觅什么物?现今目前听法无依道人,历历地分明,未曾欠少。你若欲得与祖佛不别,但如是见,不用疑误。你心心不异,名之活祖。心若有异,则性相别。心不异故,即性相不别。”问:“如何是心心不异处?”师云:“你拟问,早异了也,性相各分。道流莫错!世出世诸法,皆无自性,亦无生性,但有空名,名字亦空。你这么认他闲名为实,大错了也!设有,皆是依变之境,有个菩提依,涅槃依,解脱依,三身依,境智依,菩萨依,佛依。你向依变国土中觅什么物?乃至三乘十二分教,皆是拭不净故纸。佛是幻化身,祖是老比丘。你还是娘生已否?你若求佛,即被佛魔摄;你若求祖,即被祖魔缚。你若有求皆苦,不如无事。“有一般秃比丘,向学人道:‘佛是究竟,于三大阿僧祇劫修行果满,方始成道。’道流!你若道佛是究竟,缘什么八十年后向拘尸罗城双林树间侧卧而死去?佛今何在?明知与我生死不别。你言三十二相八十种好是佛,转轮圣王应是如来,明知是幻化。古人云:‘如来举身相,为顺世间情,恐人生断见,权且立虚名,假言三十二,八十也空声。有身非觉体,无相乃真形。’你道佛有六通,是不可思议,一切诸天、神仙、阿修罗、大力鬼亦有神通,应是佛否?道流莫错!只如阿修罗与天帝释战,战败领八万四千眷属入藕丝孔中藏,莫是圣否?如山僧所举,皆是业通依通。夫如佛六通者不然,入色界不被色惑,入声界不被声惑,入香界不被香惑,入味界不被味惑,入触界不被触惑,入法界不被法惑。所以达六种色声香味触法皆是空相,不能系缚此无依道人。虽是五蕴漏质,便是地行神通。“道流!真佛无形,真法无相。你只么幻化上头作模作样,设求得者,皆是野狐精魅,并不是真佛,是外道见解。夫如真学道人,并不取佛,不取菩萨罗汉,不取三界殊胜,迥然独脱,不与物拘。乾坤倒覆,我更不疑。十方诸佛现前,无一念心喜;三涂地狱顿现,无一念心怖。缘何如此?我见诸法空相,变即有,不变即无,三界唯心,万法唯识,所以梦幻空花,何劳把捉。唯有道流目前现今听法的人,入火不烧,入水不溺,入三涂地狱如游园观,入饿鬼畜生而不受报。缘何如此?无嫌底法。你若爱圣憎凡,生死海里沉浮。烦恼由心故有,无心烦恼何拘。不劳分别取相,自然得道须臾。你拟傍家波波地学得,于三祇劫中终归生死,不如无事向丛林中床角头交脚坐。“道流!如诸方有学人来,主客相见了,便有一句子语辨前头。善知识被学人拈出个机权语路,向善知识口角头撺过,看你识不识。你若识得是境,把得便抛向坑子里,学人便即寻常,然后便索善知识语,依前夺之。学人云:‘上智哉!’是大善知识即云:‘你大不识好恶!’如善知识,把出个境块子,向学人面前弄。前人辨得了,不作主,不受境惑。善知识便即现半身,学人便喝。善知识又入一切差别语路中摆扑。学人云:‘不识好恶老秃奴!’善知识叹曰:‘真正道流!’如诸方善知识,不辨邪正,学人来问菩提涅槃三身境智,瞎老师便与他解说,被他学人骂着,便把棒打他,言无礼度。自是你善知识无眼,不得嗔他。有一般不识好恶秃奴,即指东划西,好晴好雨,好灯笼露柱。你看眉毛有几茎。这个具机缘学人不会,便即心狂。如是之流,总是野狐精魅魍魉,被他好学人嗌嗌微笑,言瞎老秃奴惑乱他天下人。“道流!出家儿且要学道。只如山僧,往日曾向毗尼中留心,亦曾于经论寻讨,后方知是济世药,表显之说。遂乃一时抛却,即访道参禅,后遇大善知识,方乃道眼分明,始识得天下老和尚,知其邪正。不是娘生下便会,还是体究练磨,一朝自省。“道流!你欲得如法见解,但莫受人惑,向里向外逢着便杀。逢佛杀佛,逢祖杀祖,逢罗汉杀罗汉,逢父母杀父母,逢亲眷杀亲眷,始得解脱,不与物拘,透脱自在。如诸方学道流,未有不依物出来地,山僧向此间从头打。手上出来手上打,口里出来口里打,眼里出来眼里打,未有一个独脱出来地,皆是上他古人闲机境。山僧无一法与人,只是治病解缚。你诸方道流,试不依物出来,我要共你商量。十年五岁,并无一人,皆是依草附叶竹木精灵、野狐精魅,向一切粪块上乱咬。瞎汉!枉消他十方信施。道我是出家儿,作如是见解。向你道无佛无法,无修无证,只如此傍家拟求什么物?瞎汉!头上安头,是你欠少什么?“道流!是你目前用地,与祖佛不别,如此不信,便向外求。莫错!向外无法,内亦不可得。你取山僧口里语,不如休歇无事去。已起者莫续,未起者不要放起,便胜你十年行脚。约山僧见处,无如许多般,只是平常著衣吃饭,无事过时。你诸方来者,皆是有心求佛,求法,求解脱,求出离三界。痴人!你要出三界什么处去?佛祖是赏系底名句。你欲识三界么?不离你今听法底心地。你一念心贪是欲界,你一念心嗔是色界,你一念心痴是无色界,是你屋里家具子。三界不自道我是三界,还是道流目前灵灵地照烛万般、酌度世界的人,与三界安名。“大德!四大色身是无常,乃至脾胃肝胆、发毛爪齿,唯见诸法空相。你一念心歇得处,唤作菩提树。你一念心不能歇得处,唤作无明树。无明无住处,无明无始终。你若念念心歇不得,便上他无明树,便入六道四生,披毛戴角。你若歇得,便是清净身界。你一念不生,便是上菩提树,三界神通变化,意生化身,法喜禅悦,身光自照。思衣,罗绮千重;思食,百味具足;更无横病。菩提无住处,是故无得者。“道流!大丈夫汉更疑个什么?目前用处更是阿谁?把得便用,莫著名字,号为玄旨。如此见得,无嫌底法。古人云:‘心随万境转,转处实能幽。随流认得性,无喜亦无忧。’“道流!如禅宗见解,死活循然,参学之人大须仔细。如主客相见,便有言论往来。或应物现形,或全体作用,或把机权喜怒,或现半身,或乘师子,或乘象王。如有真正学人便喝,先拈出一个胶盆子,善知识不辨是境,便上他境上作模作样,学人便喝。前人不肯放,此是膏肓之病不堪医。唤作客看主。或是善知识不拈出物,随学人问处即夺,学人被夺,抵死不放,此是主看客。或有学人应一个清净境,出善知识前,善知识辨得是境,把得抛向坑里,学人言:‘大好!’善知识即云:‘咄哉!不识好恶。’学人便礼拜。此唤作主看主。或有学人,披枷带锁出善知识前,善知识更与安一重枷锁,学人欢喜,彼此不辨,呼为客看客。大德!山僧如是所举,皆是辨魔拣异,知其邪正。“道流!实情大难,佛法幽玄,解得可可地。山僧竟日与他说破,学者总不在意,千遍万遍,脚底踏过,黑没焌地,无一个形段历历孤明。学人信不及,便向名句上生解。年登半百,只管傍家负死尸行,担却担子天下走,索草鞋钱有日在。“大德!山僧说向外无法,学人不会,便即向里作解,便即倚壁坐,舌拄上腭,湛然不动,取此为是祖门佛法也。大错!是你若取不动清净境为是,你即认他无明为郎主。古人云:‘湛湛黑暗深坑,寔可怖畏。’此之是也。你若认他动者是,一切草木皆解动,应可是道也。所以动者是风大,不动者是地大,动与不动俱无自性。你若向动处捉他,他向不动处立;你若向不动处捉他,他向动处立。譬如潜泉鱼,鼓波而自跃。大德!动与不动是二种境,还是无依道人用动用不动。“如诸方学人来,山僧此间作三种根器断。如中下根器来,我便夺其境,而不除其法;或中上根器来,我便境法俱夺;如上上根器来,我便境法人俱不夺;如有出格见解人来,山僧此间便全体作用,不历根器。大德!到这里,学人著力处不通风,石火电光即过了也。学人若眼定动,即没交涉。拟心即差,动念即乖,有人解者,不离目前。“大德!你担钵囊屎担子傍家走,求佛求法,即今如此驰求底,你还识渠么?活拨拨地,只是无根株,拥不聚,拨不散。求著即转远,不求还在目前。灵音属耳,若人不信,徒劳百年。“道流!一刹那间便入华藏世界,入毗卢遮那国土,入解脱国土,入神通国土,入清净国土,入法界,入秽入净,入凡入圣,入饿鬼畜生。处处讨觅寻,皆不见有生有死,唯有空名。幻化空花,不劳把捉,得失是非,一时放却。“道流!山僧佛法的的相承,从麻谷和尚、丹霞和尚、道一和尚、庐山拽石头和尚,一路行遍天下,无人信得,尽皆起谤。如道一和尚用处,纯一无杂,学人三百五百,尽皆不见他意。如庐山和尚,自在真正,顺逆用处,学人不测涯际,悉皆茫然。如丹霞和尚玩珠隐显,学人来者皆悉被骂。如麻谷用处,苦如黄檗,近皆不得。如石巩用处,向箭头上觅人,来者皆惧。如山僧今日用处,真正成坏,玩弄神变,入一切境,随处无事,境不能换。但有来求者,我即便出看渠,渠不识我,我便著数般衣。学人生解,一向入我言句。苦哉!瞎秃子!无眼人!把我著的衣认青黄赤白。我脱却入清净境中,学人一见便生忻欲,我又脱却,学人失心,忙然狂走,言我无衣。我即向渠道:‘你识我著衣的人否?’忽尔回头,认我了也。大德!你莫认衣,衣不能动,人能著衣,有个清净衣,有个无生衣、菩提衣、涅槃衣,有祖衣,有佛衣。大德!但有声名文句,皆悉是衣变,从脐轮气海中鼓激,牙齿敲磕成其句义,明知是幻化。大德!外发声语业,内表心所法。以思有念,皆悉是衣。你只这么认他著的衣为实解,纵经尘劫,只是衣通,三界循还,轮回生死,不如无事。相逢不相识,共语不知名。今时学人不得,盖为认名字为解,大册子上抄死老汉语,三重五重祔子裹,不教人见,道是玄旨,以为保重。大错!瞎屡生!你向枯骨上觅什么汁?有一般不识好恶,向教中取意度商量,成于句义,如把屎块子向口里含了,吐过与别人,犹如俗人打传口令相似,一生虚过也。道我出家,被他问着佛法,便即杜口无词,眼似漆突,口如楄檐。如此之类,逢弥勒出世,移置他方世界,寄地狱受苦。“大德!你波波地往诸方觅什么物?踏你脚板阔,无佛可求,无道可成,无法可得。外求有相佛,与汝不相似,欲识汝本心,非合亦非离。道流!真佛无形,真道无体,真法无相,三法混融,和合一处,辨既不得,唤作忙忙业识众生。” 问:“如何是真佛、真法、真道,乞垂开示?”师云:“佛者心清净是,法者心光明是,道者处处无碍净光是,三即一,皆是空名,而无实有。如真正学道人,念念心不间断。自达磨大师从西土来,只是觅个不受人惑的人。后遇二祖,一言便了,始知从前虚用功夫。山僧今日见处与祖佛不别。若第一句中得,与祖佛为师;若第二句中得,与人天为师;若第三句中得,自救不了。” 问:“如何是西来意?”师云:“若有意,自救不了。”云:“既无意,云何二祖得法?”师云:“得者是不得。”云:“既若不得,云何是不得的意?”师云:“为你向一切处驰求,心不能歇。所以祖师言:‘咄哉丈夫!将头觅头!你言下便自回光返照,更不别求,知身心与祖佛不别,当下无事,方名得法。大德!山僧今时事不获已,话度说出许多不才净。你且莫错!据我见处,实无许多般道理,要用便用,不用便休。只如诸方说六度万行以为佛法,我道是庄严门、佛事门,非是佛法。乃至持斋持戒,擎油不閃,道眼不明,尽须抵债,索饭钱有日在。何故如此?入道不通理,复身还信施。长者八十一,其树不生耳。乃至孤峰独宿,一食卯斋,长坐不卧,六时行道,皆是造业的人。乃至头目髓脑、国城妻子、象马七珍,尽皆舍施,如是等见,皆是苦身心,故还招苦果。不如无事,纯一无杂。乃至十地满心菩萨,皆求此道流踪迹,了不可得。所以诸天欢喜,地神捧足,十方诸佛无不称叹。缘何如此?为今听法道人用处无踪迹。” 问:“‘大通智胜佛,十劫坐道场,佛法不现前,不得成佛道。’未审此意如何,乞师指示?”师云:“大通者,是自己于处处达其万法,无性无相,名为大通。智胜者,于一切处不疑,不得一法,名为智胜。佛者,心清净光明,透彻法界,得名为佛。十劫坐道场者,十波罗密是。佛法不现前者,佛本不生,法本不灭,云何更有现前?不得成佛道者,佛不应更作佛。古人云:‘佛常在世间,不染世间法。’道流!你欲得作佛,莫随万物。心生种种法生,心灭种种法灭。一心不生,万法无咎。世与出世,无佛无法,亦不现前,亦不曾失。设有者,皆是名言章句,接引小儿,施设药病,表显名句。且名句不自名句,还是你目前昭昭灵灵鉴觉闻知照烛的,安一切名句。大德!造五无间业,方得解脱。”问:“如何是五无间业?”师云:“杀父、害母、出佛身血、破和合僧、焚烧经像等,此是五无间业。”云:“如何是父?”师云:“无明是父。你一念心,求起灭处不得,如响应空,随处无事,名为杀父。”云:“如何是母?”师云:“贪爱为母。你一念心入欲界中,求其贪爱,唯见诸法空相,处处无著,名为害母。”云:“如何是出佛身血?”师云:“你向清净法界中,无一念心生解,便处处黑暗,是出佛身血。”云:“如何是破和合僧:”师云:“你一念心正达烦恼结使,如空无所依,是破和合僧。”云:“如何是焚烧经像?”师云:“见因缘空、心空、法空,一念决定断,迥然无事,便是焚烧经像。大德!若如是达得,免被他凡圣名碍。你一念心只向‘空拳指上生实解,根境法中虚捏怪’,自轻而退屈,言我是凡夫,他是圣人。秃屡生!有甚死急,披他狮子皮,却作野干鸣!大丈夫汉,不作丈夫气息!自家屋里物不肯信,只么向外觅,上他古人闲名句。倚阴博阳,不能特达,逢境便缘,逢尘便执,触处惑起,自无准定。“道流!莫取山僧说处。何故?说无凭据,一期间图画虚空,如彩画像等喻。道流!莫将佛为究竟,我见犹如厕孔,菩萨罗汉尽是枷锁,缚人的物。所以文殊仗剑杀于瞿昙,鸯掘持刀害于释氏。道流!无佛可得,乃至三乘五性、圆顿教迹,皆是一期药病相治,并无实法。设有,皆是相似,表显路布,文字差排,且如是说。道流!有一般秃子,便向里许著功,拟求出世之法。错了也!若人求佛,是人失佛;若人求道,是人失道;若人求祖,是人失祖。大德莫错!我且不取你解经论,我亦不取你国王大臣,我亦不取你辩似悬河,我亦不取你聪明智慧,唯要你真正见解。道流!设解得百本经论,不如一个无事的阿师。你解得,即轻蔑他人,胜负修罗,人我无明,长地狱业。如善星比丘,解十二分教,生身陷地狱,大地不容。不如无事休歇去,饥来吃饭,睡来合眼,愚人笑我,智乃知焉。道流!莫向文字中求,心动疲劳,吸冷气无益,不如一念缘起无生,超出三乘权学菩萨。“大德!莫因循过日,山僧往日未有见处时,黑漫漫地。光阴不可空过,腹热心忙,奔波访道,后还得力,始到今日共道流如是话度。劝诸道流,莫为衣食,看世界易过,善知识难遇,如优昙花,时一现耳。你诸方闻道有个临济老汉出来,便拟问难,教语不得,被山僧全体作用,学人空开得眼,口总动不得,懵然不知以何答我。我向伊道:‘龙象蹴踏,非驴所堪。’你诸处只指胸点肋,道我解禅解道,三个两个到这里不奈何。咄哉!你将这个身心,到处簸两片皮,诳呼闾阎,吃铁棒有日在,非出家儿,尽向阿修罗界摄。夫如至理之道,非诤论而求,激扬铿锵,以摧外道。至于佛祖相承,更无别意。设有言教,落在化仪,三乘五性,人天因果。如圆顿之教,又且不然,童子善财,皆不求过。大德!莫错用心!如大海不停死尸,只么担却,拟天下走,自起见障,以碍于心。日上无云,丽天普照,眼中无翳,空里无花。“道流!你欲得如法,但莫生疑,展则弥纶法界,收则丝发不立。历历孤明,未曾欠少。眼不见,耳不闻,唤作什么物?古人云:‘说似一物则不中。’你但自家看,更有什么?说亦无尽,各自著力。珍重!” 勘辨 黄檗因入厨次,问饭头:“作什么?”饭头云:“拣众僧米。”黄檗云:“一日吃多少?”饭头云:“二石五。”黄檗云:“莫太多么?”饭头云:“犹恐少在。”黄檗便打。饭头却举似师,师云:“我为汝勘这老汉。”才到,侍立次,黄檗举前话。师云:“饭头不会,请和尚代一转语。”师便问:“莫太多么?”黄檗云:“何不道来日更吃一顿。”师云:“说什么来日,即今便吃!”道了便掌。黄檗云:“这疯颠汉,又来这里捋虎须。”师便喝,出去。(后沩山问仰山:“此二尊宿意作么生?”仰山云:“和尚作么生?”沩山云:“养子方知父慈。”仰山云:“不然。”沩山云:“子又作么生?”仰山云:“大似勾贼破家。”) 师问僧:“什么处来?”僧便喝,师便揖坐。僧拟议,师便打。 师见僧来,便竖起拂子,僧礼拜,师便打。又见僧来,亦竖起拂子,僧不顾,师亦打。 师一日同普化赴施主家斋次,师问:“毛吞巨海,芥纳须弥,为是神通妙用?本体如然?”普化踏倒饭床,师云:“太粗生!”普化云:“这里是什么所在?说粗说细!”师来日又同普化赴斋,问:“今日供养何似昨日?”普化依前踏倒饭床,师云:“得即得,太粗生!”普化云:“瞎汉!佛法说什么粗细!”师乃吐舌。 师一日与河阳木塔长老同在僧堂地炉内坐,因说:“普化每日在街市掣疯掣颠,知他是凡是圣?”言犹未了,普化入来。师便问:“汝是凡是圣?”普化云:“汝且道我是凡是圣?”师便喝。普化以手指云:“河阳新妇子,木塔老婆禅。临济小厮儿,却具一只眼。”师云:“这贼!”普化云:“贼!贼!”便出去。 一日普化在僧堂前吃生菜,师见云:“大似一头驴。”普化便作驴鸣。师云:“这贼!”普化云:“贼!贼!”便出去。 因普化常于街市摇铃云:“明头来,明头打;暗头来,暗头打;四方八面来,旋风打;虚空来,连架打。”师令侍者去,才见如是道,便把住云:“总不如此来时如何?”普化托开云:“来日大悲院里有斋。”侍者回举似师,师云:“我从来疑着这汉。”有一老宿参师,未曾人事,便问:“礼拜即是?不礼拜即是?”师便喝,老宿便礼拜。师云:“好个草贼!”老宿云:“贼!贼!”便出去。师云:“莫道无事好。”首座侍立次,师云:“还有过也无?”首座云:“有。”师云:“宾家有过?主家有过?”首座云:“二俱有过。”师云:“过在什么处?”首座便出去。师云:“莫道无事好。”(后有僧举似南泉,南泉云:“官马相踏。”) 师因入军营赴斋,门首见员僚,师指露柱问:“是凡是圣?”员僚无语。师打露柱云:“直饶道得,也只是个木橛。”便入去。师问院主:“什么处来?”主云:“州中粜黄米去来。”师云:“粜得尽么?”主云:“粜得尽。”师以杖面前画一画,云:“还粜得这个么?”主便喝,师便打。典座至,师举前语,典座云:“院主不会和尚意。”师云:“你作么生?”典座便礼拜,师亦打。有座主来相看次,师问座主:“讲何经论?”主云:“某甲荒虚,粗习《百法论》。”师云:“有一人于三乘十二分教明得,有一人于三乘十二分教明不得,是同是别?”主云:“明得即同,明不得即别。”乐普为侍者,在师后立,云:“座主!这里是什么所在,说同说别!”师回首问侍者:“汝又作么生?”侍者便喝。师送座主,回来遂问侍者:“适来是汝喝老僧?”侍者云:“是。”师便打。 师闻第二代德山垂示云:“道得也三十棒,道不得也三十棒。”师令乐普去问:“道得为什么也三十棒?待他打,汝接住棒,送一送,看他作么生?”浦到彼如教而问,德山便打,浦接住,送一送,德山便归方丈。浦回举似师,师云:“我从来疑着这汉,虽然如是,汝还见德山么?”浦拟议,师便打。 王常侍一日访师,同师于僧堂前看,乃问:“这一堂僧还看经么?”师云:“不看经。”侍云:“还学禅么?”师云:“不学禅。”侍云:“经又不看,禅又不学,毕竟作个什么?”师云:“总教他成佛作祖去!”侍云:“金屑虽贵,落眼成翳,又作么生?”师云:“将谓你是个俗汉!” 师问杏山:“如何是露地白牛?”山云:“吽!吽!”师云:“哑那?”山云:“长老作么生?”师云:“这畜生。” 师问乐普云:“从上来一人行棒,一人行喝,阿哪个亲?”普云:“总不亲。”师云:“亲处作么生?”普便喝,师乃打。 师见僧来,展开两手,僧无语。师云:“会么?”云:“不会?”师云:“浑仑擘不开,与你两文钱。” 大觉到参,师举起拂子,大觉敷坐具,师掷下拂子,大觉收坐具入僧堂。众僧云:“这僧莫是和尚亲故?不礼拜又不吃棒。”师闻,令唤觉,觉出。师云:“大众道汝未参长老。”觉云:“不审。”便自归众。 赵州行脚时参师,遇师洗脚次,州便问:“如何是祖师西来意?”师云:“恰值老僧洗脚。”州近前作听势。师云:“更要第二杓恶水泼在。”州便下去。 有定上座到参,问:“如何是佛法大意?”师下绳床擒住,与一掌,便托开。定伫立,傍僧云:“定上座何不礼拜?”定方礼拜,忽然大悟。 麻谷到参,敷坐具问:“十二面观音,阿哪面正?”师下绳床,一手收坐具,一手扶麻谷云:“十二面观音,向什么处去也?”麻谷转身拟坐绳床,师拈拄杖打,麻谷接却,相捉入方丈。 师问僧:“有时一喝如金刚王宝剑,有时一喝如踞地金毛师子,有时一喝如探竿影草,有时一喝不作一喝用,汝作么生会?”僧拟议,师便喝。 师问一尼:“善来?恶来?”尼便喝,师拈棒云:“更道!更道!”尼又喝,师便打。 龙牙问:“如何是祖师西来意?”师云:“与我过禅板来。”牙便过禅板与师,师接得便打。牙云:“打即任打,要且无祖师意!”牙后到翠微问:“如何是祖师西来意?”微云:“与我过蒲团来。”牙便过蒲团与翠微,翠微接得便打。牙云:“打即任打,要且无祖师意!”牙住院后有僧入室请益云:“和尚行脚时参二尊宿因缘,还肯他也无?”牙云:“肯即深肯!要且无祖师意。” 径山有五百众,少人参请。黄檗令师到径山,乃谓师曰:“汝到彼作么生?”师云:“某甲到彼自有方便。”师到径山,装腰上法堂见径山,径山方举头,师便喝。径山拟开口,师拂袖便行。寻有僧问径山:“这僧适来有什么言句,便喝和尚?”径山云:“这僧从黄檗会里来,你要知么,且问取他。”径山五百众太半分散。 普化一日于街市中,就人乞直裰,人皆与之,普化俱不要。师令院主买棺一具,普化归来,师云:“我与汝做得个直裰了也。”普化便自担去,绕街市叫云:“临济与我做直裰了也,我往东门迁化去。”市人竞随看之,普化云:“我今日未,来日往南门迁化去。”如是三日,人皆不信。至第四日无人随看,独出城外,自入棺内,请路行人钉之。即时传布,市人竞往,开棺,乃见全身脱去,只闻空中铃响,隐隐而去。 行录师初在黄檗会下,行业纯一。首座乃叹曰:“虽是后生,与众有异。”遂问:“上座在此多少时?”师云:“三年。”首座云:“曾参问也无?”师云:“不曾参问,不知问个什么?”首座云:“汝何不去问堂头和尚,如何是佛法的的大意?”师便去问,声未绝,黄檗便打。师下来,首座云:“问话作么生?”师云:“某甲问声未绝,和尚便打,某甲不会。”首座云:“但更去问。”师又去问,黄檗又打,如是三度发问,三度被打。师来白首座云:“幸蒙慈悲,令某甲问讯和尚,三度发问,三度被打,自恨障缘,不领深旨,今且辞去。”首座云:“汝若去时,须辞和尚去。”师礼拜退。首座先到和尚处云:“问话的后生,甚是如法。若来辞时,方便接他,向后穿凿成一株大树,与天下人作荫凉去在。”师去辞黄檗。檗云:“不得往别处去,汝向高安滩头大愚处去,必为汝说。”师到大愚,大愚问:“什么处来?”师云:“黄檗处来。”大愚云:“黄檗有何言句?”师云:“某甲三度问佛法的大意,三度被打,不知某甲有过无过?”大愚云:“黄檗如此老婆心切,为汝得彻困,更来这里问有过无过!”师于言下大悟,云:“原来黄檗佛法无多子!”大愚抓住云:“这尿床鬼子!适来道有过无过,如今却道黄檗佛法无多子,你见个什么道理?速道速道!”师于大愚胁下筑三拳,大愚托开云:“汝师黄檗,非干我事。”师辞大愚,却回黄檗。黄檗见来便问:“这汉来来去去,有什么了期?”师云:“只为老婆心切。”便人事了,侍立,黄檗问:“什么处去来?”师云:“昨奉慈旨,令参大愚去来。”黄檗云:“大愚有何言句?”师遂举前话,黄檗云:“作么生得这汉来,待痛与一顿!”师云:“说什么待来,即今便吃!”随后便掌。黄檗云:“这风颠汉,却来这里捋虎须。”师便喝。黄檗云:“侍者引这疯颠汉参堂去。”(后沩山举此话问仰山:“临济当时得大愚力?得黄檗力?”仰山云:“非但骑虎头,亦解把虎尾。”)师栽松次,黄檗问:“深山里栽许多作什么?”师云:“一与山门作境致,二与后人作标榜。”道了,将钁头打地三下。黄檗云:“虽然如是,子已吃吾三十棒了也。”师又以钁头打地三下,作嘘嘘声。黄檗云:“吾宗到汝大兴于世!”(后沩山举此语问仰山:“黄檗当时只嘱临济一人,更有人在?”仰山云:“有,只是年代深远,不欲举似和尚。”沩山云:“虽然如是,吾亦要知,汝但举看。”仰山云:“一人指南,吴越令行,遇大风即止。”[谶指风穴和尚也])师侍立德山次,山云:“今日困。”师云:“这老汉寐语作什么?”山便打,师掀倒绳床,山便休。师普请,锄地次,见黄檗来,拄钁而立。黄檗云:“这汉困哪?”师云:“钁也未举,困个什么?”黄檗便打,师接住棒,一送送倒。黄檗唤:“维那,扶起我。”维那近前扶云:“和尚怎容得这疯颠汉无礼?”黄檗才起,便打维那。师钁地云:“诸方火葬,我这里一时活埋。”(后沩山问仰山:“黄檗打维那,意作么生?”仰山云:“正贼走却,逻踪人吃棒。”)师一日在僧堂前坐,见黄檗来,便闭却目。黄檗乃作怖势,便归方丈。师随至方丈礼谢。首座在黄檗处侍立,黄檗云:“此僧虽是后生,却知有此事。”首座云:“老和尚脚跟不点地,却证据个后生!”黄檗自于口上打一掴,首座云:“知即得。” 师在堂中睡,黄檗下来见,以拄杖打板头一下。师举头,见是黄檗,却睡。黄檗又打板头一下,却往上间,见首座坐禅,乃云:“下间后生却坐禅,汝这里妄想作什么?”首座云:“这老汉作什么?”黄檗打板头一下,便出去。(后沩山问仰山:“黄檗入僧堂意作么生?”仰山云:“两彩一赛。”) 一日,普请次,师在后行,黄檗回头见师空手,乃问:“钁头在什么处?”师云:“有一人将去了也。”黄檗云:“近前来,共汝商量个事。”师便近前,黄檗竖起钁头云:“只这个,天下人拈掇不起。”师就手掣得,竖起云:“为什么却在某甲手里?”黄檗云:“今日大有人普请。”便归院。(后沩山问仰山:“钁头在黄檗手里,为什么却被临济夺却?”仰山云:“贼是小人,智过君子。”) 师为黄檗持书去沩山。时仰山作知客,接得书便问:“这个是黄檗的,哪个是专使的?”师便掌,仰山约住云:“老兄知这般事便休。”同去见沩山,沩山便问:“黄檗师兄多少众?”师云:“七百众。”沩山云:“什么人为导首?”师云:“适来已达书了也。”师却问沩山:“和尚此间多少众?”沩山云:“一千五百众。”师云:“太多生。”沩山云:“黄蘖师兄亦不少。”师辞沩山,仰山送出云:“汝向后北去有个住处。”师云:“岂有如此事?”仰山云:“但去,以后有一人佐辅老兄在。此人只是有头无尾,有始无终。”师后到镇州,普化已在彼中。师出世,普化佐赞于师。师住未久,普化全身脱去。师因半夏上黄檗,见和尚看经。师云:“我将谓是个人,元来是数黑豆老和尚!”住数日,乃辞去,黄檗云:“汝破夏来,不终夏去?”师云:“某甲暂来礼拜和尚。”黄檗遂打,趁令去。师行数里,疑此事,却回终夏。师一日辞黄檗,檗问:“什么处去?”师云:“不是河南,便归河北。”黄檗便打,师约住与一掌,黄檗大笑,乃唤侍者:“将百丈先师禅板、机案来。”师云:“侍者,将火来。”黄檗云:“虽然如是,汝但将去,以后坐却天下人舌头去在。”(后沩山问仰山:“临济莫辜负他黄檗也无?”仰山云:“不然。”沩山云:“子又作么生?”仰山云:“知恩方解报恩。”沩山云:“从上古人还有相似的也无?”仰山云:“有,只是年代深远,不欲举似和尚。”沩山云:“虽然如是,吾亦要知,子但举看。”仰山云:“只如楞严会上阿难赞佛云:‘将此深心奉尘刹,是则名为报佛恩。’岂不是报恩之事?”沩山云:“如是如是!见与师齐,减师半德;见过于师,方堪传授。”) 师到达磨塔头,塔主云:“长老先礼佛?先礼祖?”师云:“佛祖俱不礼。”塔主云:“佛祖与长老是什么冤家?”师便拂袖而出。 师行脚时到龙光。光上堂,师出问云:“不展锋芒,如何得胜?”光据坐,师云:“大善知识岂无方便?”光瞪目云:“嗄!”师以手指云:“这老汉今日败阙也!” 到三峰,平和尚问曰:“什么处来?”师云:“黄檗来。”平云:“黄檗有何言句?”师云:“金牛昨夜遭涂炭,直至如今不见踪。”平云:“金风吹玉管,哪个是知音?”师云:“直透万重关,不住清霄内。”平云:“子这一问太高生。”师云:“龙生金凤子,冲破碧琉璃。”平云:“且坐吃茶。”又问:“近离甚处?”师云:“龙光。”平云:“龙光近日如何?”师便出去。 到大慈,慈在方丈内坐。师问:“端居丈室时如何?”慈云:“寒松一色千年别,野老拈花万国春。”师云:“今古永超圆智体,三山锁断万重关。”慈便喝,师亦喝,慈云:“作什么?”师拂袖便出。 到襄州华严,严倚拄杖作睡势。师云:“老和尚瞌睡作么?”严云:“作家禅客,宛尔不同。”师云:“侍者,点茶来与和尚吃。”严乃唤维那:“第三位安排这上座。” 到翠峰,峰问:“什么处来?”师云:“黄檗来。”峰云:“黄檗有何言句指示于人?”师云:“黄檗无言句。”峰云:“为什么无?”师云:“设有,亦无举处。”峰云:“但举看。”师云:“一箭过西天。” 到象田,师问:“不凡不圣,请师速道!”田云:“老僧只如此。”师便喝云:“许多秃子,在这里觅什么碗。” 到明化,化问:“来来去去作什么?”师云:“只徒踏破草鞋。”化云:“毕竟作么生?”师云:“老汉话头也不识。” 往凤林,路逢一婆,婆问:“什么处去?”师云:“凤林去。”婆云:“恰值凤林不在。”师云:“什么处去?”婆便行。师乃唤婆,婆回头,师便打。 到凤林,林问:“有事相借问,得么?”师云:“何得剜肉作疮。”林云:“海月澄无影,游鱼独自迷。”师云:“海月既无影,游鱼何得迷?”凤林云:“观风知浪起,玩水野帆飘。”师云:“孤轮独照江山静,自笑一声天地惊。”林云:“任将三寸辉天地,一句临机试道看。”师云:“路逢剑客须呈剑,不是诗人莫献诗。”凤林便休。师乃有颂:“大道绝同,任向西东,石火莫及,电光罔通。”(沩山问仰山:“石火莫及,电光罔通。从上诸圣,将什么为人?”仰山云:“和尚意作么生?”沩山云:“但有言说,都无实义。”仰山云:“不然。”沩山云:“子又作么生?”仰山云:“官不容针,私通车马。”) 到金牛,牛见师来,横按拄杖,当门踞坐。师以手敲拄杖三下,却归堂中第一位坐。牛下来见,乃问:“夫宾主相见,各具威仪,上座从何而来?太无礼生!”师云:“老和尚道什么?”牛拟开口,师便打,牛作倒势,师又打。牛云:“今日不著便。”(沩山问仰山:“此二尊宿还有胜负也无?”仰山云:“胜即总胜,负即总负。”)师临迁化时,据坐云:“吾灭后不得灭却吾正法眼藏。”三圣出云:“怎敢灭却和尚正法眼藏!”师云:“已后有人问你,向他道什么?”三圣便喝。师云:“谁知吾正法眼藏,向这瞎驴边灭却!”言讫端然示寂。 塔记师讳义玄,曹州南华人也,俗姓邢氏,幼而颖异,长以孝闻。及落发受具,居于讲肆,精究毗尼,博赜经论。俄而叹曰:“此济世之医方也,非教外别传之旨。”即更衣游方,首参黄檗,次谒大愚。其机缘语句载于行录。既受黄檗印可,寻抵河北镇州城东南隅,临滹沱河侧小院住持。其临济因地得名。时普化先在彼,佯狂混众,圣凡莫测。师至即佐之,师正旺化,普化全身脱去,乃符仰山小释迦之悬记也。适丁兵革,师即弃去。太尉默君和于城中舍宅为寺,亦以临济为额,迎师居焉。后拂衣南迈至河府。府主王常侍,延以师礼。师无疾,忽一日摄衣据坐,与三圣问答毕,寂然而逝。时唐咸通八年丁亥孟陬月十日也。门人以师全身,建塔于大名府西北隅,敕谥慧照禅师,塔号澄灵,合掌稽首,记师大略。住镇州保寿嗣法小师延沼谨书。师临圆寂留一偈示众云:沿流不止问如何?真照无边说似他。离相离名人不禀,吹毛用了急需磨。(《五灯会元》、《景德传灯录》等)临济和尚,嗣黄檗,在镇州。师讳义玄,姓刑,曹南人也。自契黄檗锋机,乃阐化于河北,提纲峻速,示教幽深。其于枢秘,难陈示诲,略申少分。黄檗和尚告众曰:“余昔时同参大寂道友,名曰大愚。此人诸方行脚,法眼明彻,今在高安,愿不好群居,独栖山舍。众余相别时叮嘱云:‘他后或逢灵利者,指一人来相访。’”于时,师在众,闻已,便往造谒。既到其所,具陈上说。至夜间,于大愚前说《瑜珈论》,谈《唯识》,复申问难。大愚毕夕悄然不对,及至旦来,谓师曰:“老僧独居山舍,念子远来,且延一宿,何故夜间于吾前无羞惭,放不净?”言讫,杖之数下推出,关却门。师回黄檗,复陈上说,黄檗闻已,稽首曰:“作者如猛火燃,喜子遇人,何乃虚往?”师又去,复见大愚,大愚曰:“前时无惭愧,今日何故又来?”言讫便棒,推出门。师复返黄檗,启闻和尚:“此回再返,不是空归。”黄檗曰:“何故如此?”师曰:“于一棒下入佛境界。假使百劫粉骨碎身,顶擎绕须弥山,经无量匝,报此深恩,莫可酬得。”黄檗闻已,喜之异常,曰:“子且解歇。”更自出身。师过旬日,又辞黄檗,至大愚所。大愚才见,便拟棒师。师接得棒子,则便抱倒大愚,乃就其背殴之数拳。大愚遂连点头曰:“吾独居山舍,将谓空过一生,不期今日却得一子。”(先招庆和尚举终,乃问师演侍者曰:“既因他得悟,何以却将拳打他?”侍者曰:“当时教化全因佛,今日威拳总属君。”)师因此侍奉大愚,经十余年。大愚临迁化时嘱师云:“子自不负平生,又乃终吾一世,已后出世传心,第一莫忘黄檗。”自后师于镇府匡化,虽承黄檗,常赞大愚。到于化门,多行喝棒。有时谓众云:“但一切时中,更莫间断,触目皆是,因何不会?只为情生智隔,想变体殊,所以三界轮回,受种种苦。大德!心法无形,通贯十方,在眼曰见,在耳曰闻,在手执捉,在脚云奔。本是一精明,分成六和合。心若不生,随处解脱。大德!欲得山僧见处,坐断报化佛头,十地满心犹如客作儿。何以如此?盖为不达三祇劫空,所以有此障。若是真正道流,尽不如此。大德!山僧略为诸人大约话破纲宗,切须自看。可惜时光,各自努力。”(《祖堂集》)

达摩祖师文集